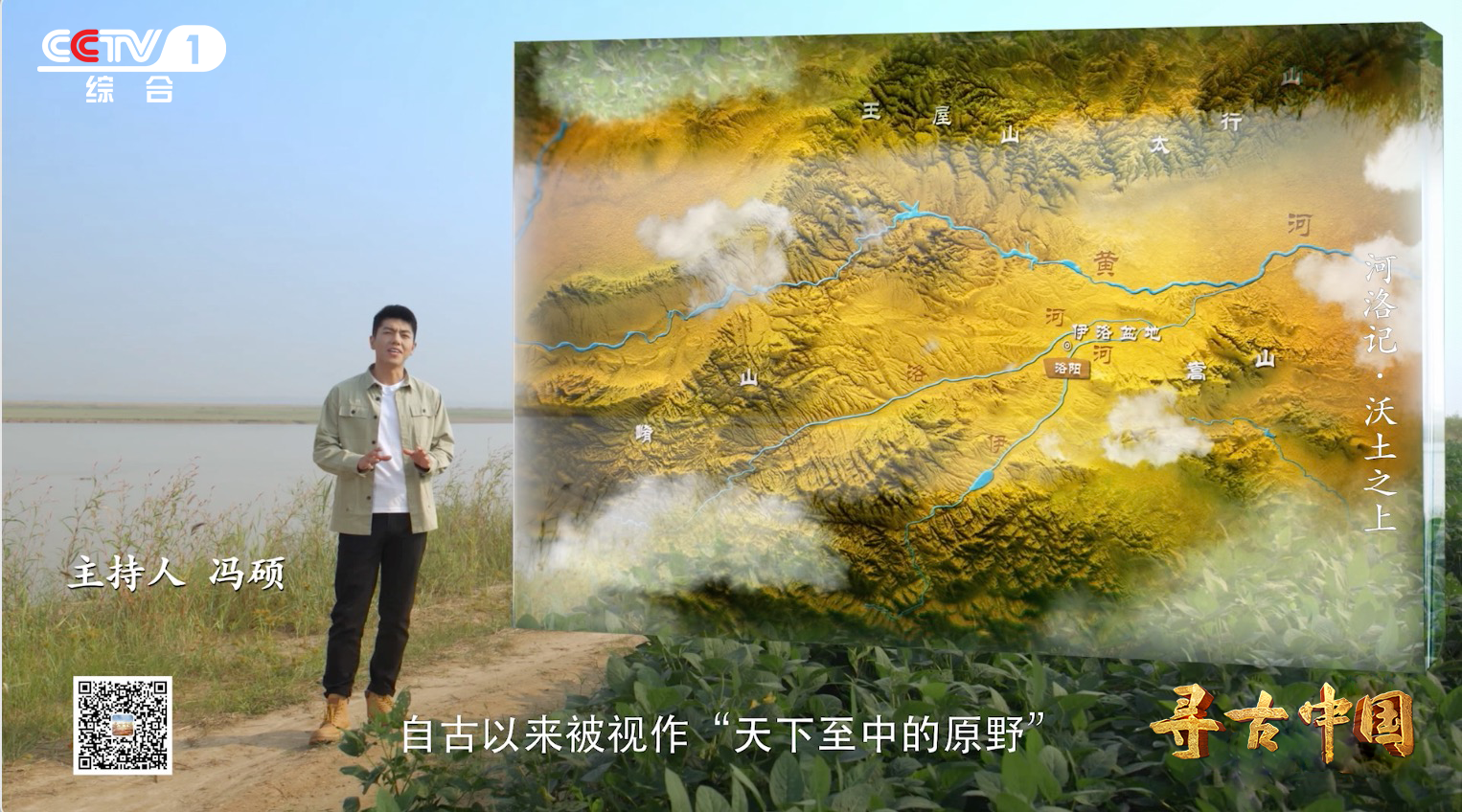

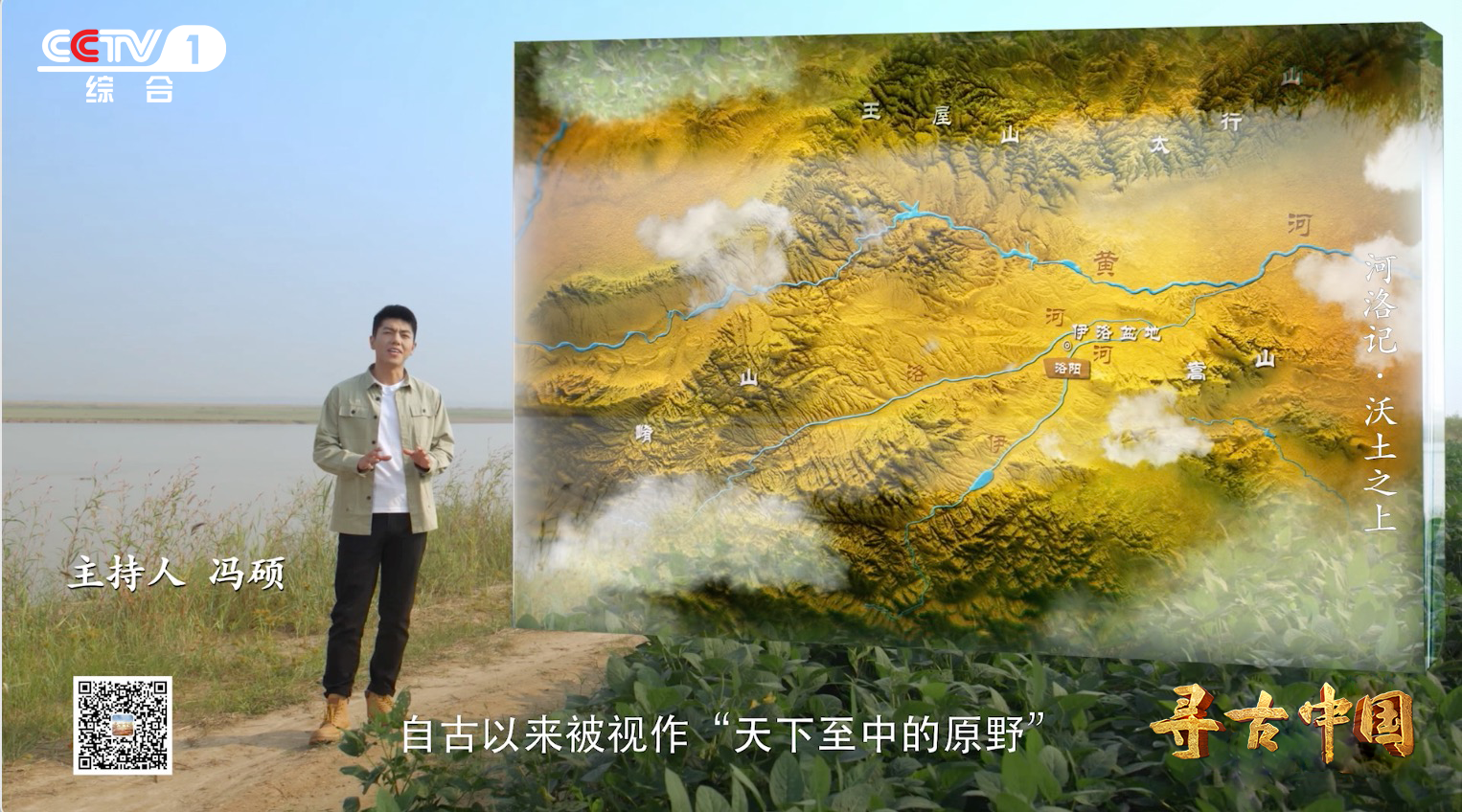

河洛地區,被古人視作“天下至中的原野”。數千年前,中華先民用汗水與智慧,在這片沃土之上書寫出一段農耕文明的美妙序章。《尋古中國·河洛記》第二集《沃土之上》,揭秘河洛地區農業發展演進脈絡,從層層黃土中尋找先民飲食的秘密。

鄉野間常見的狗尾草,河南當地老鄉叫它“谷莠子”。狗尾草常混雜在谷子地中,正應和了“良莠不齊”這個成語,“良”就是俗稱谷子的小米,而“莠”喻指狗尾草。狗尾草和養育河洛地區先民的小米有怎樣的淵源?

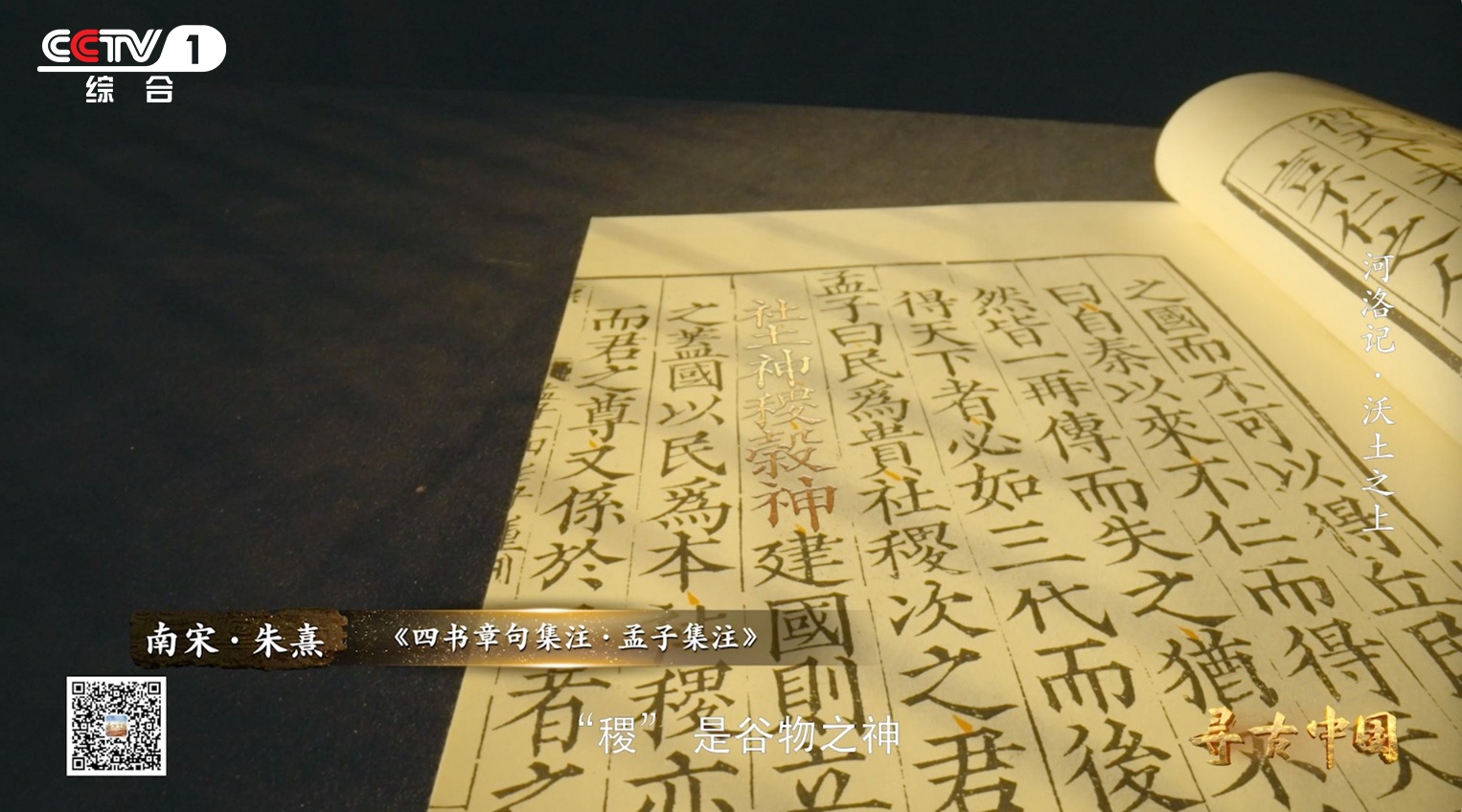

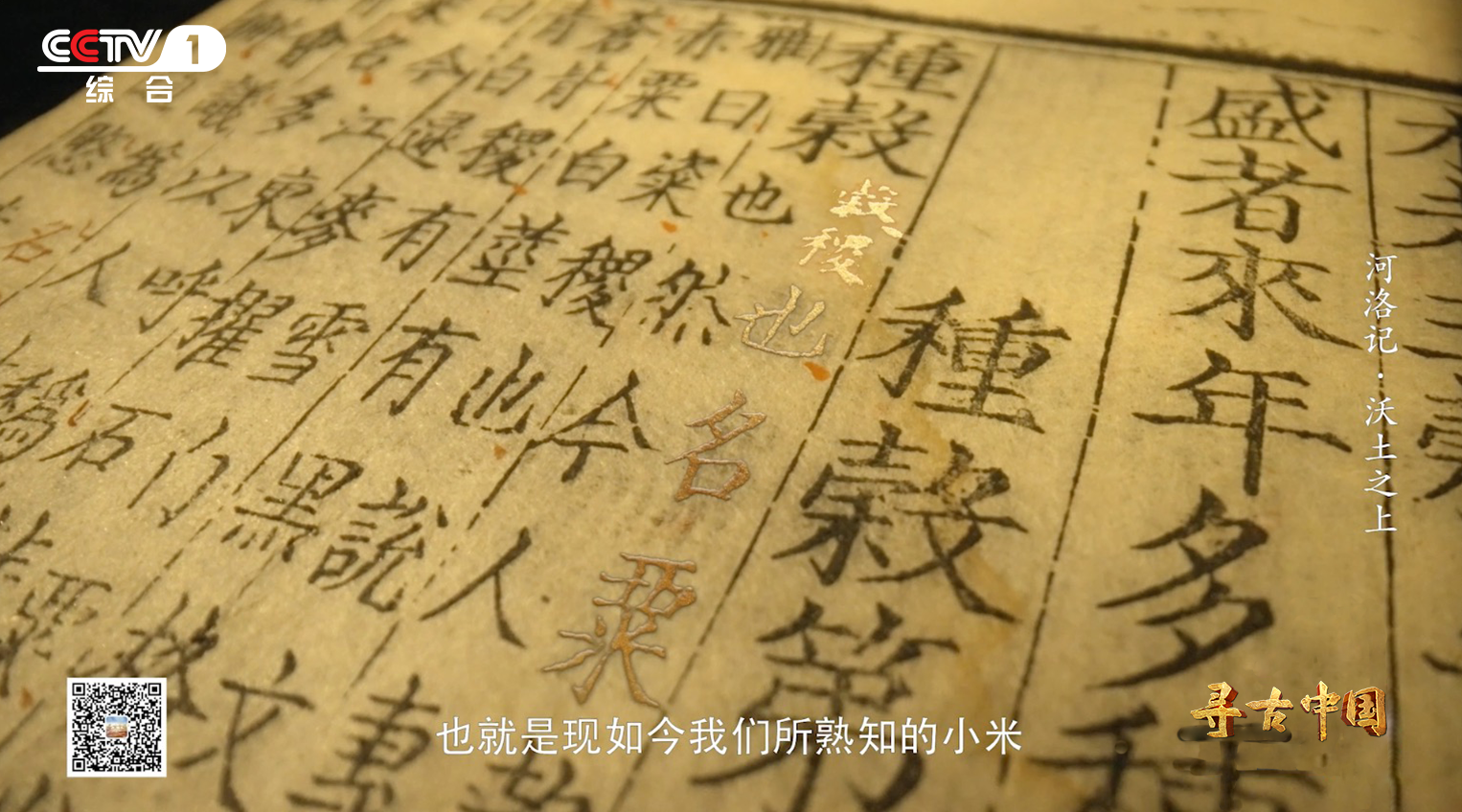

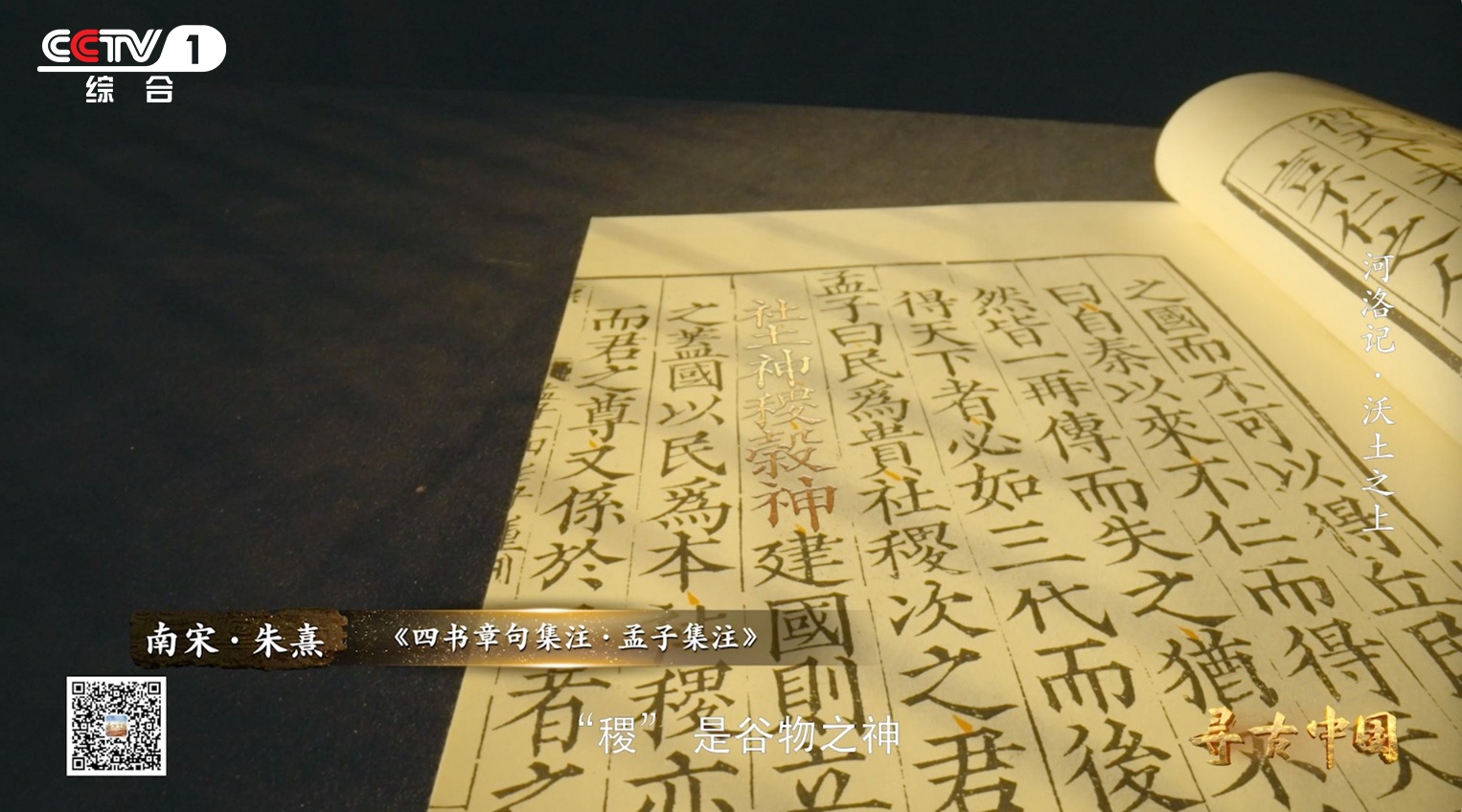

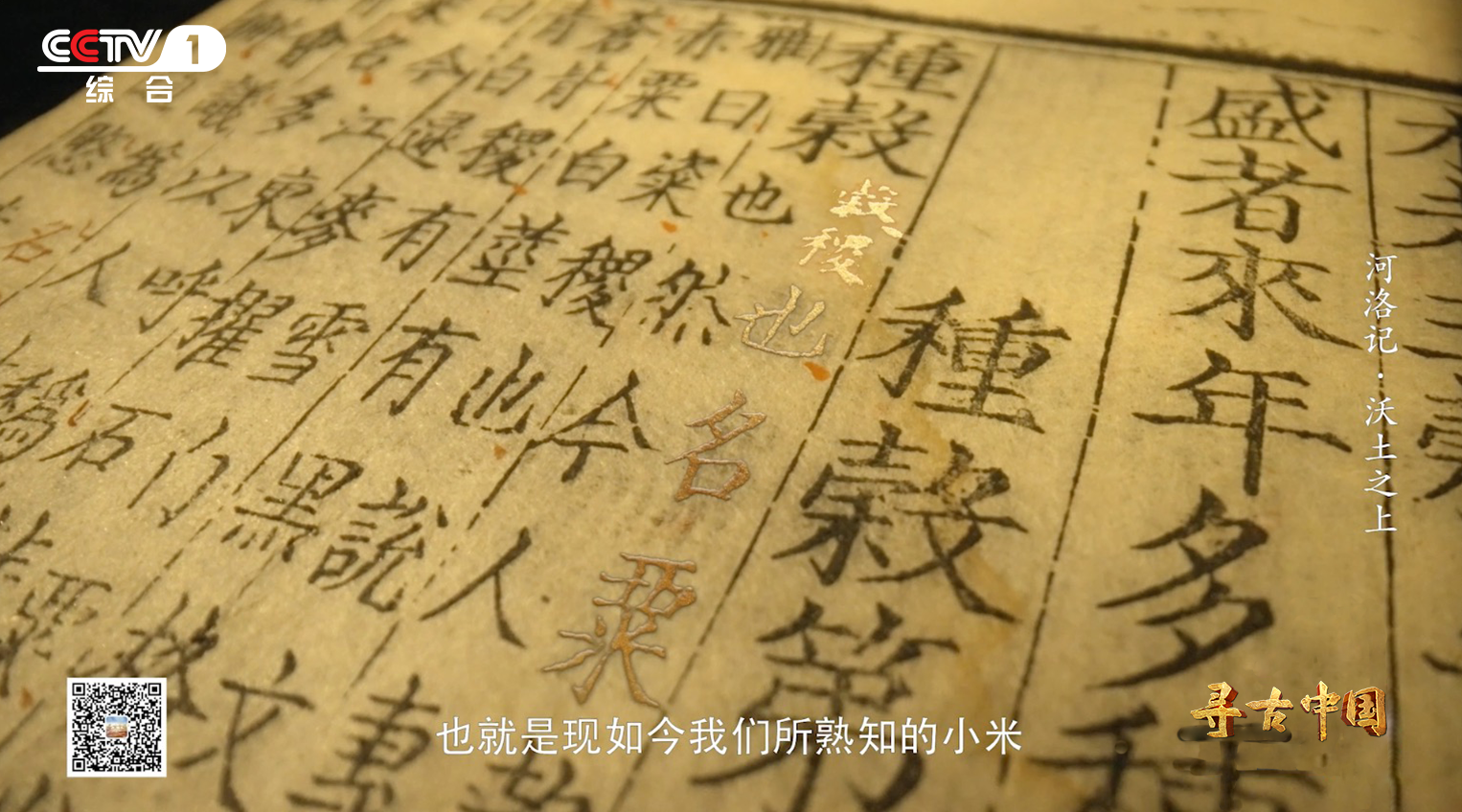

古代中國,以“社稷”指代國本。“社”,是土地之神,“稷”,是谷物之神。稷又稱粟,也就是現如今我們所熟知的小米。那么,小米為什么能成為中國古代農作物的代表呢?

△許慎所著《說文解字》中對“谷”字的解釋

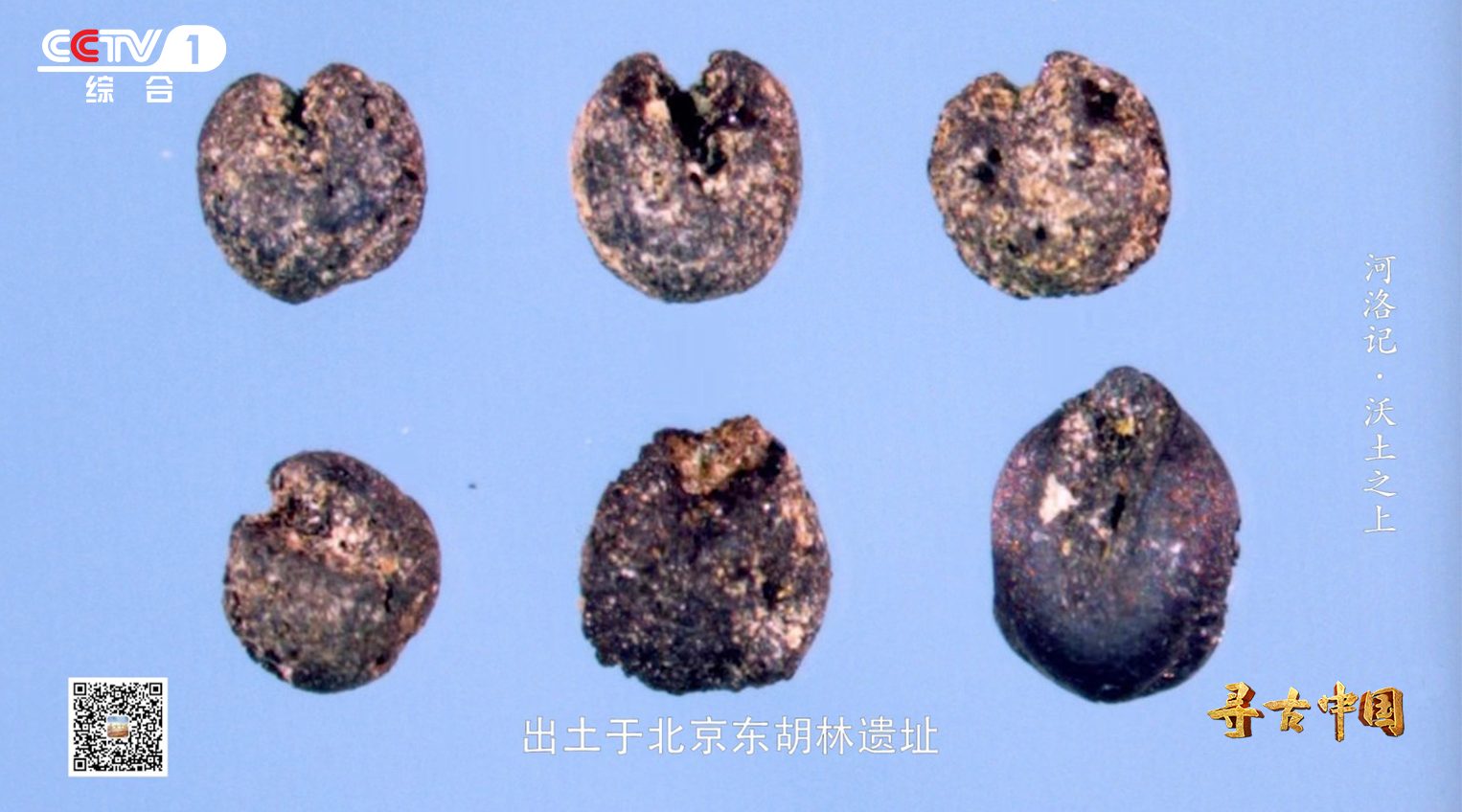

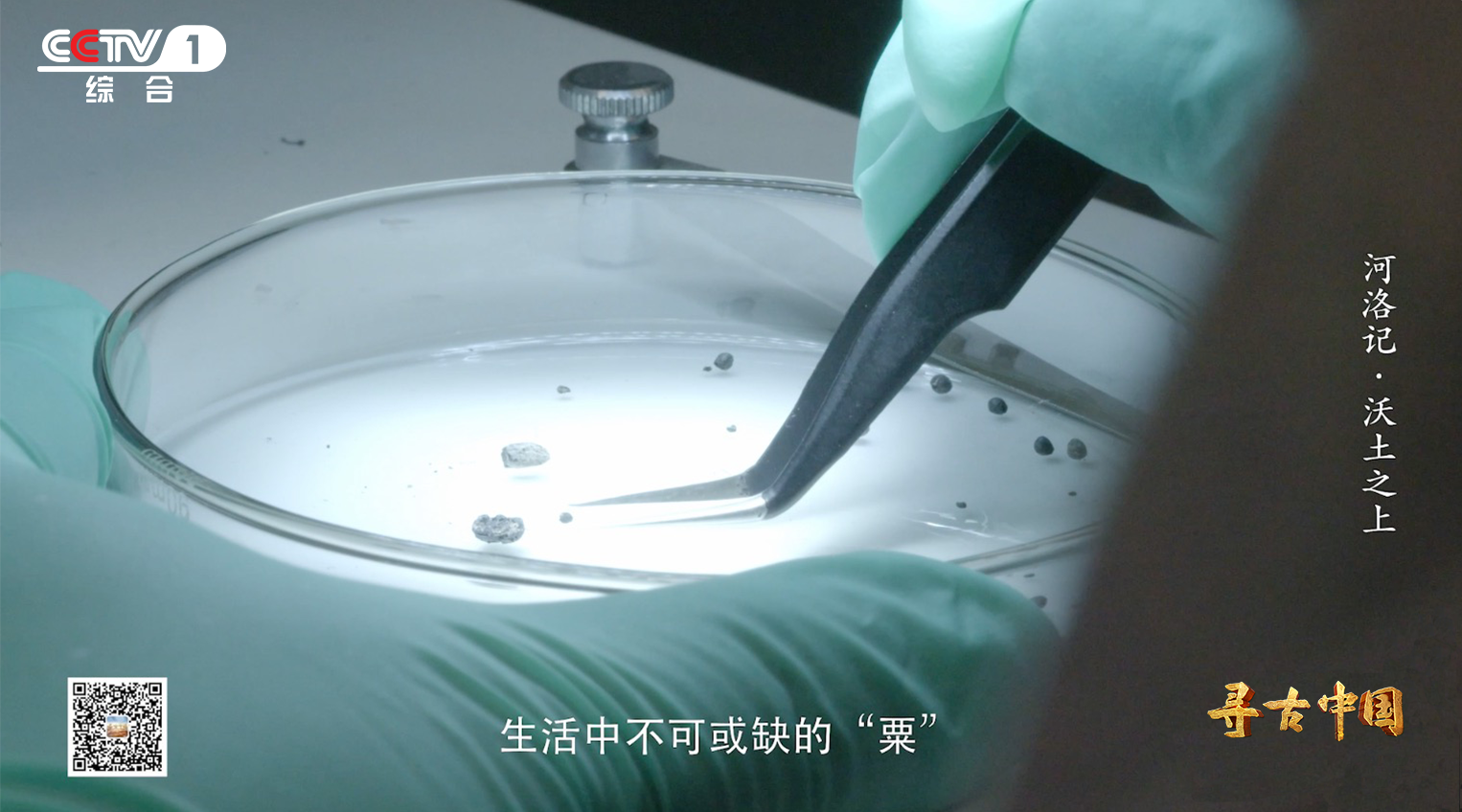

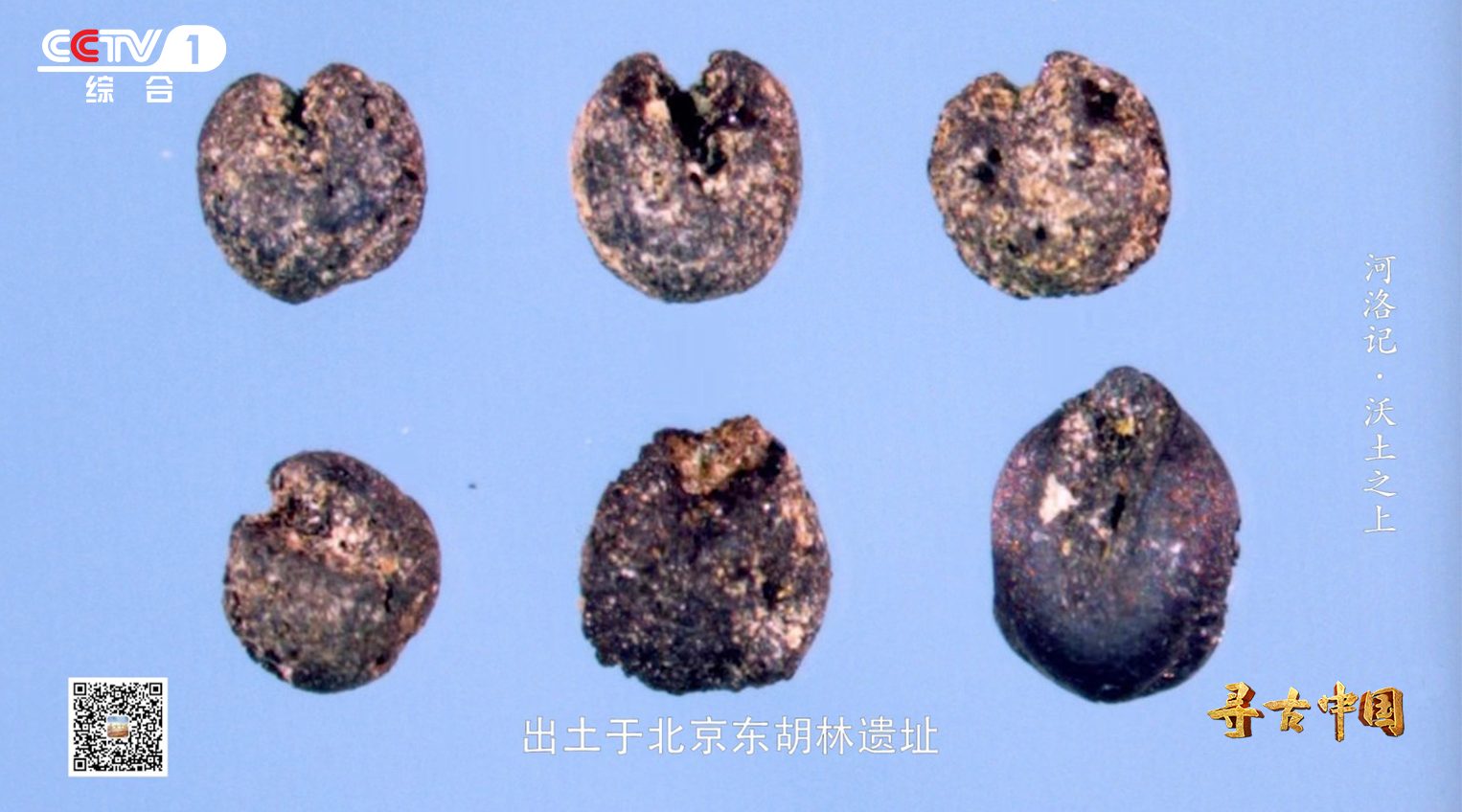

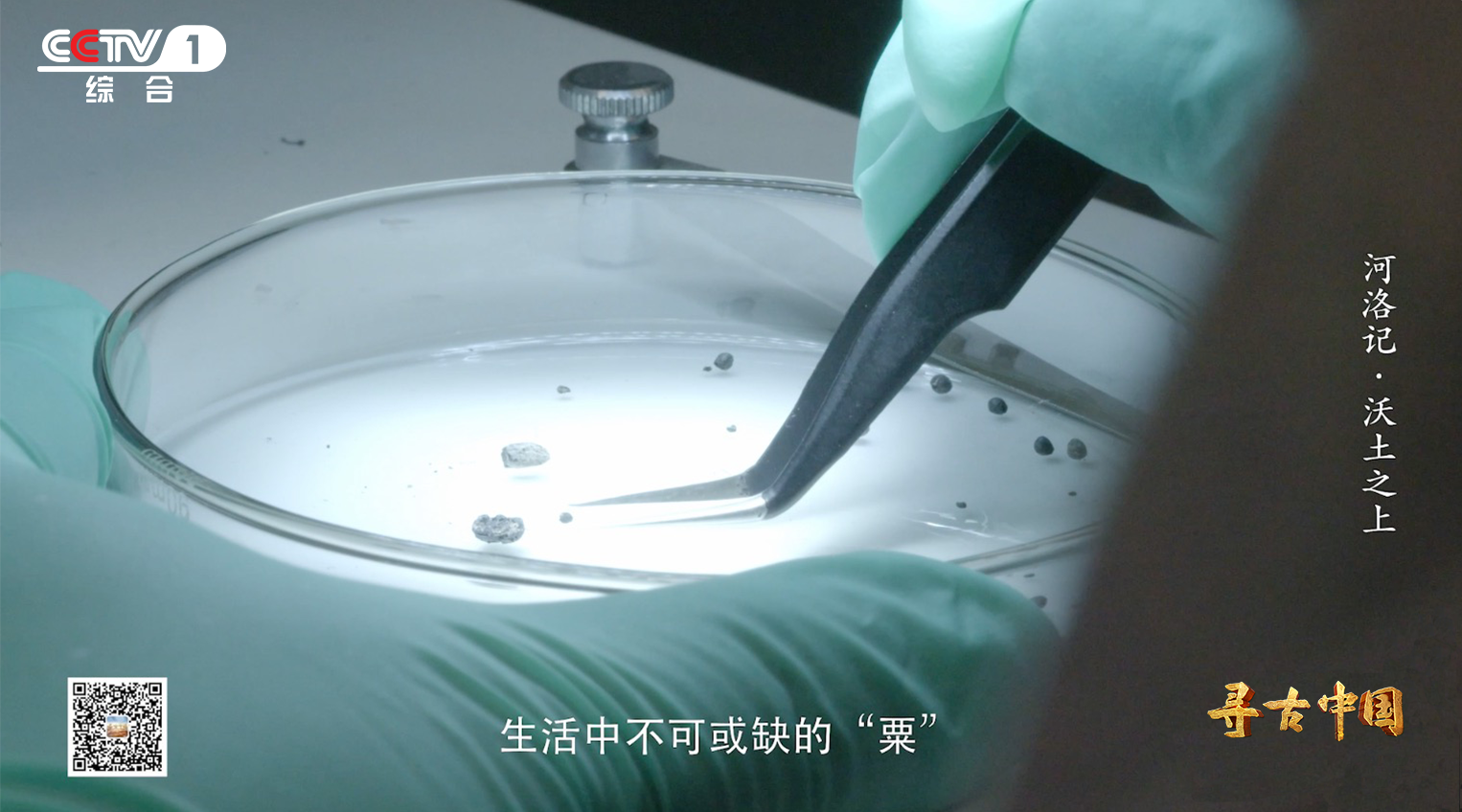

中國考古迄今發現最早的碳化粟遺存,出土于北京東胡林遺址,距今約一萬年。要從泥土中找尋這些植物遺存,通常需采用“浮選法”。

碳化植物標本被送往實驗室后,考古人會使用不同孔徑的分樣篩,分離出不同大小的植物種類。再透過顯微鏡進行精細分篩、辨別、歸類。河洛地區先民生活中不可或缺的“粟”,就是這樣被發現的。

中國古代農業分為兩個源流,一是沿黃河流域分布的北方旱作農業,另一個是沿長江流域分布的南方稻作農業。在距今約7000年到4000年的漫長時期內,以種植小米為主的河洛地區,就開始逐漸出現“五谷豐登”的雛形。

“五谷豐登”的農業生產面貌,得益于河洛地區的地形特點和古環境提供了良好的助推條件。環境考古學家在厚厚的地層中窺見了河洛地區古環境的何種優勢呢?

位于河南鞏義的雙槐樹遺址,是迄今為止河洛地區發現的最早距今5300年的規模最大的中心聚落。這一聚落的形成,離不開農業生產強有力的支撐。在那一時期,全球氣候究竟發生了什么樣的變化,使當時的農業生產得到了跨越式發展呢?

△考古學家采集河南鞏義雙槐樹遺址地層土樣

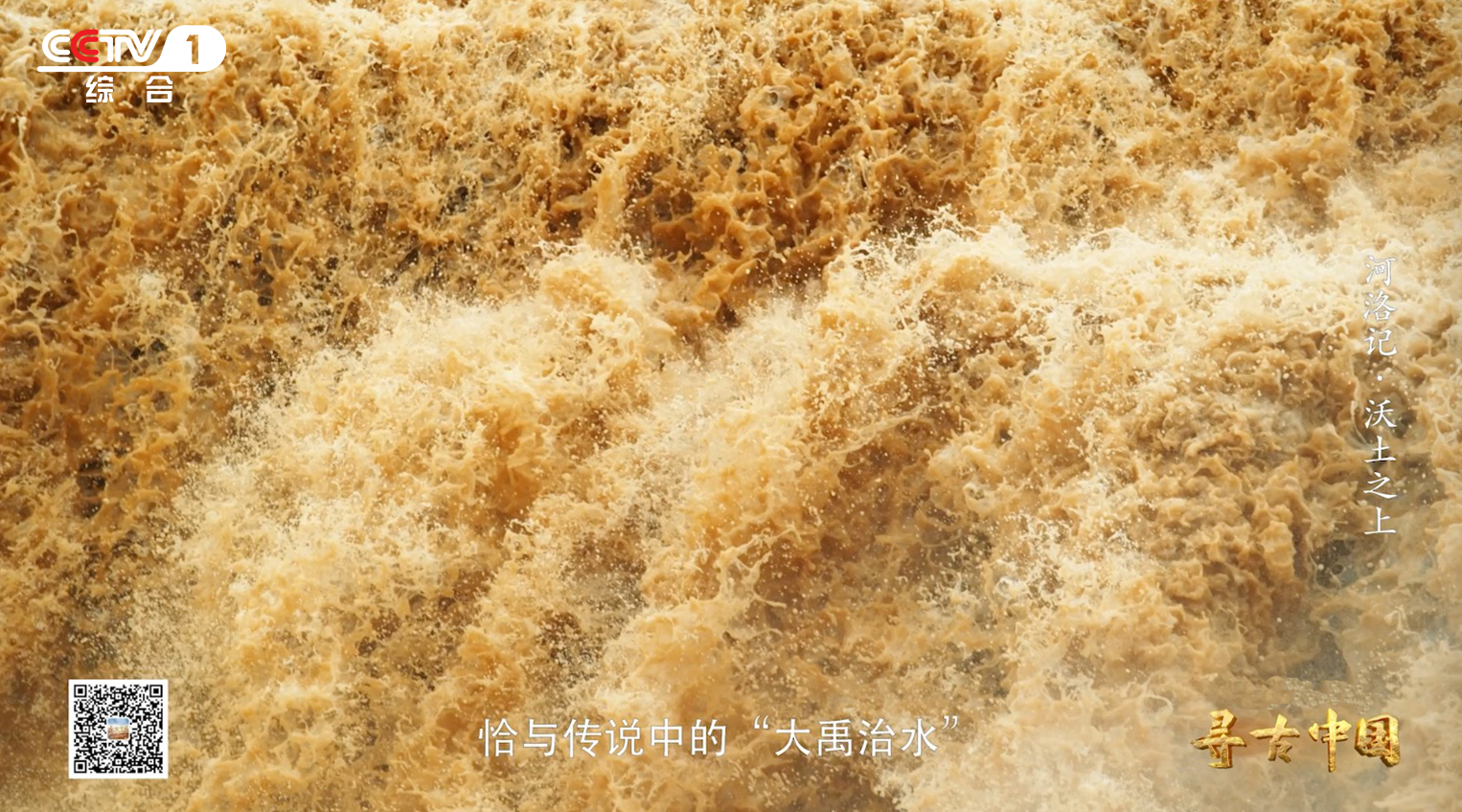

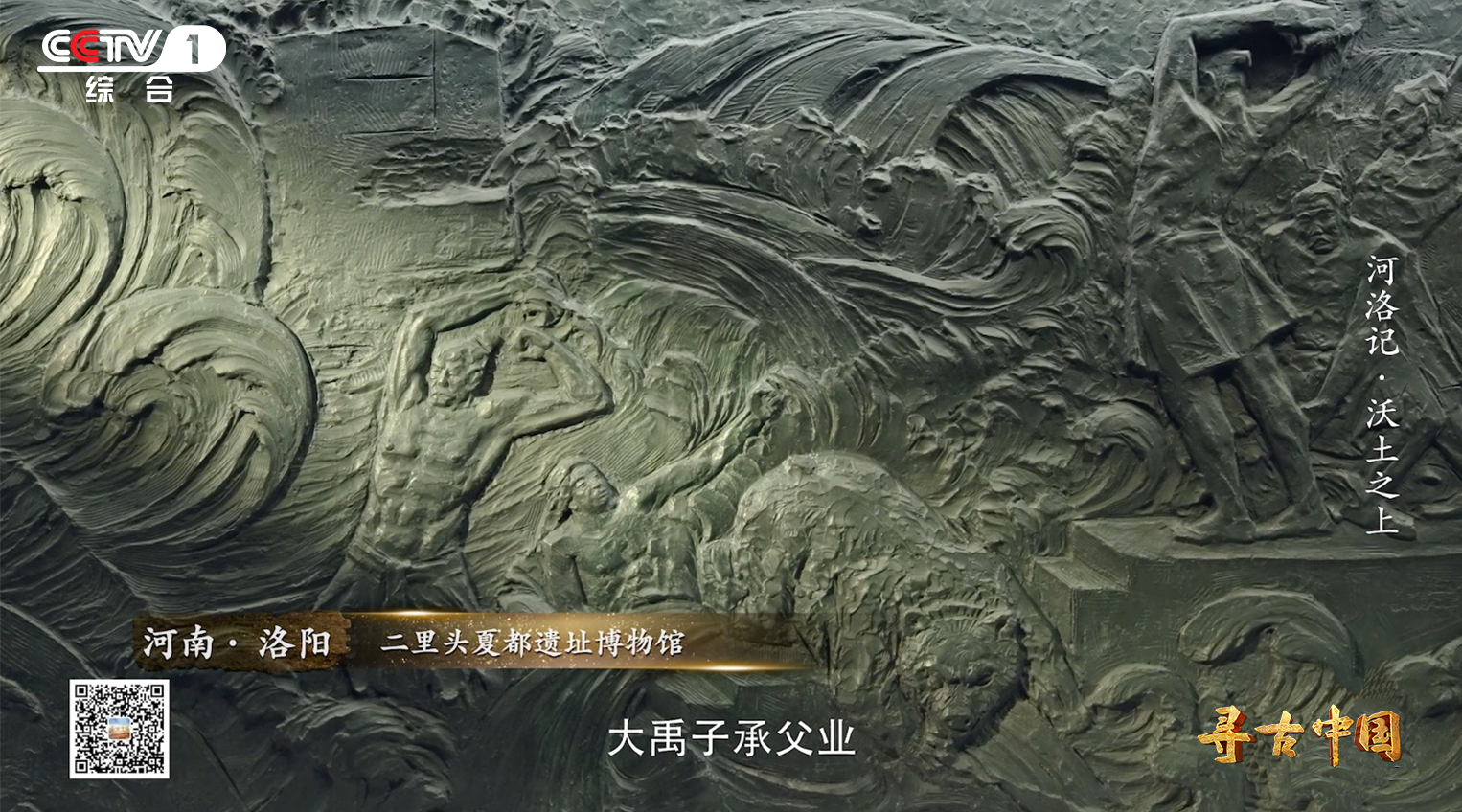

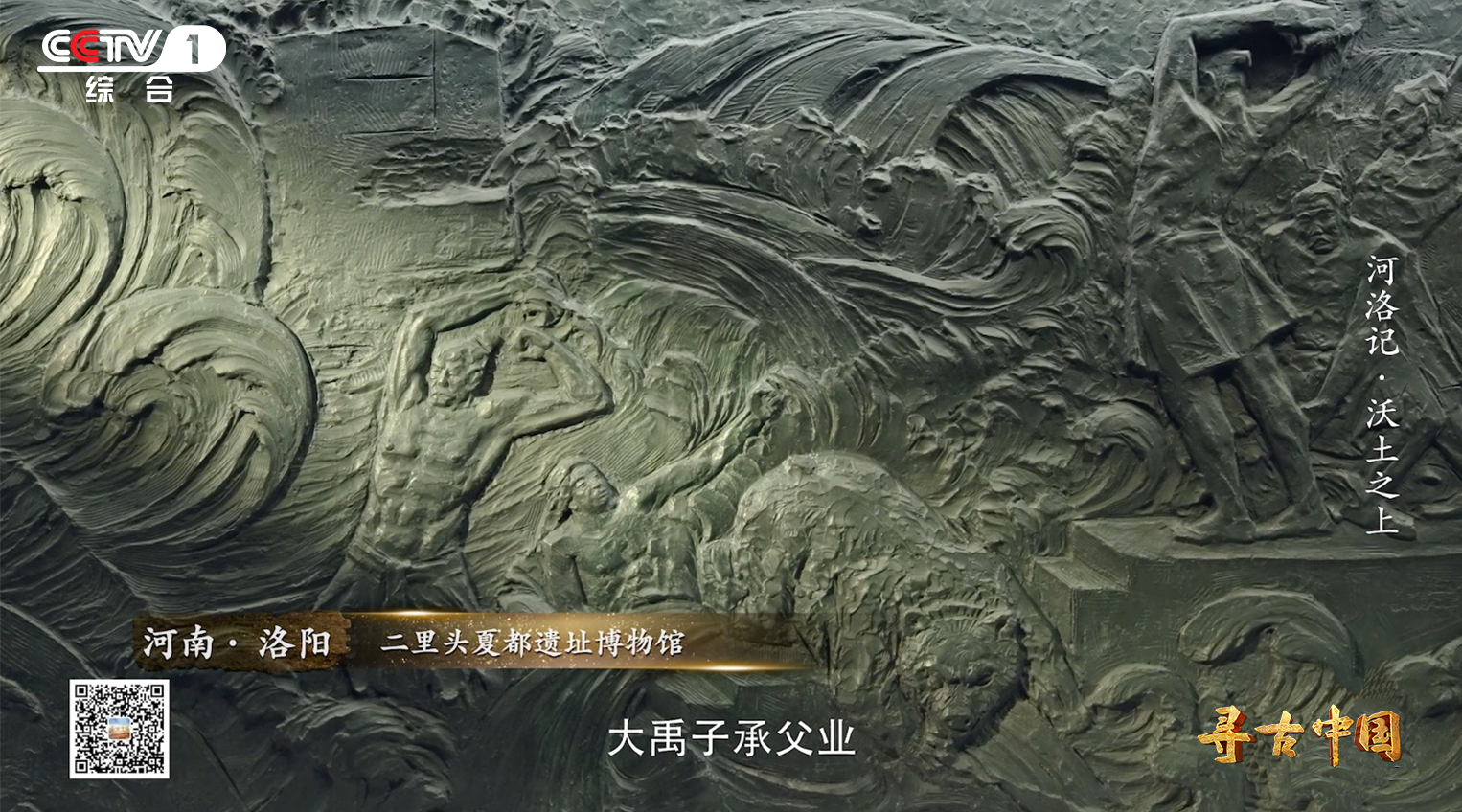

農業文明的發展并非一帆風順,自然醞釀的災禍也時時環伺。特別是距今4000年左右,全球發生了大規模的降溫,接踵而來的是氣候惡化、洪水頻發。這一現象,恰與傳說中的“大禹治水”,在時間點上相對應。

這次氣候惡化,使得中華大地上許多區域性的文化逐漸衰落。而黃河中游的河洛地區,為什么能夠經受住考驗,并最終得以崛起為“早期中國”的形成之地呢?

古河洛地區農業生產大發展,也催生著生產工具的不斷創新。在甲骨文中,有“農”字的兩種異體,分別描繪了使用工具去除雜草或砍伐林木的情態。古河洛地區的農業生產工具是什么樣子的?又表現出怎樣的特點呢?

對于河洛地區先民來說,較為發達的農業生產,改善了人體的營養攝入,卻也帶來了一些煩惱,高發的齲病就是其中之一。研究數據表明,當時河洛地區先民的齲齒患病率竟然高達70%,這究竟和農業發展有什么關聯呢?

除了粟、稻等碳水類食物的攝入,河洛地區先民補充蛋白質的主要肉食來源又是什么呢?遺址中這種動物的遺骸,為什么骨齡都在1.5歲至2歲之間?