聲流金石 紙落云煙

2025年中華傳統曬書大會主場活動啟幕

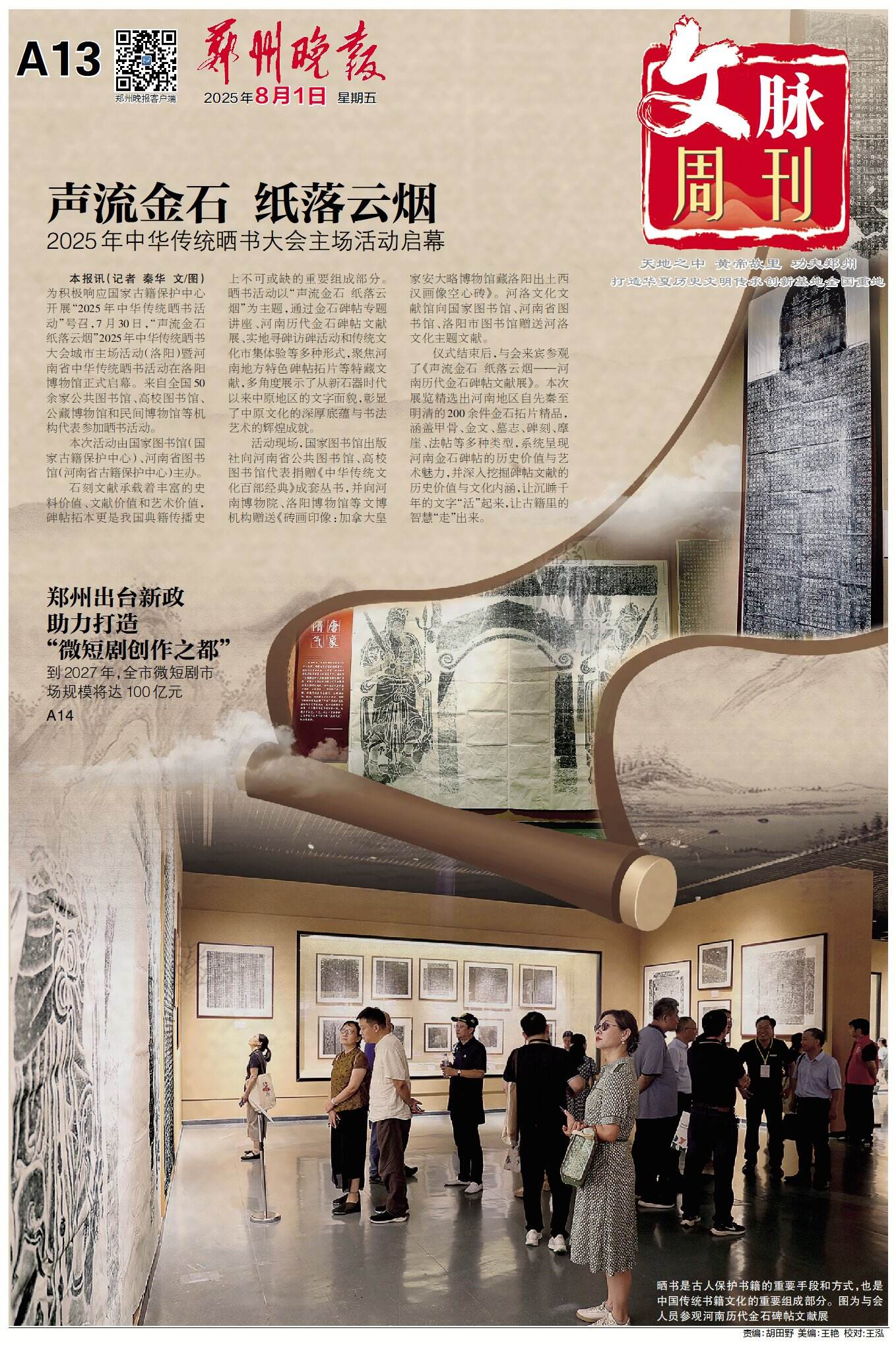

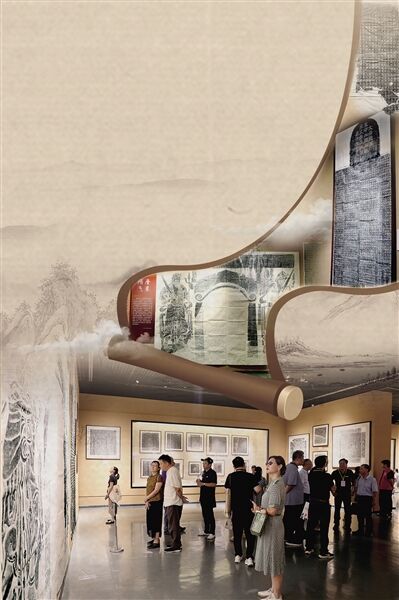

曬書是古人保護書籍的重要手段和方式,也是中國傳統書籍文化的重要組成部分。圖為與會人員參觀河南歷代金石碑帖文獻展

本報訊(記者 秦華 文/圖)為積極響應國家古籍保護中心開展“2025年中華傳統曬書活動”號召,7月30日,“聲流金石 紙落云煙”2025年中華傳統曬書大會城市主場活動(洛陽)暨河南省中華傳統曬書活動在洛陽博物館正式啟幕。來自全國50余家公共圖書館、高校圖書館、公藏博物館和民間博物館等機構代表參加曬書活動。

本次活動由國家圖書館(國家古籍保護中心)、河南省圖書館(河南省古籍保護中心)主辦。

石刻文獻承載著豐富的史料價值、文獻價值和藝術價值,碑帖拓本更是我國典籍傳播史上不可或缺的重要組成部分。曬書活動以“聲流金石 紙落云煙”為主題,通過金石碑帖專題講座、河南歷代金石碑帖文獻展、實地尋碑訪碑活動和傳統文化市集體驗等多種形式,聚焦河南地方特色碑帖拓片等特藏文獻,多角度展示了從新石器時代以來中原地區的文字面貌,彰顯了中原文化的深厚底蘊與書法藝術的輝煌成就。

活動現場,國家圖書館出版社向河南省公共圖書館、高校圖書館代表捐贈《中華傳統文化百部經典》成套叢書,并向河南博物院、洛陽博物館等文博機構贈送《磚畫印像:加拿大皇家安大略博物館藏洛陽出土西漢畫像空心磚》。河洛文化文獻館向國家圖書館、河南省圖書館、洛陽市圖書館贈送河洛文化主題文獻。

儀式結束后,與會來賓參觀了《聲流金石 紙落云煙——河南歷代金石碑帖文獻展》。本次展覽精選出河南地區自先秦至明清的200余件金石拓片精品,涵蓋甲骨、金文、墓志、碑刻、摩崖、法帖等多種類型,系統呈現河南金石碑帖的歷史價值與藝術魅力,并深入挖掘碑帖文獻的歷史價值與文化內涵,讓沉睡千年的文字“活”起來,讓古籍里的智慧“走”出來。

到2027年,全市微短劇市場規模將達100億元

新政助力打造“微短劇創作之都”

微短劇拍攝現場

微短劇拍攝現場

通過三年努力,全市微短劇市場規模達100億元;打造一批具有鄭州特色的“微短劇+”融合示范項目;創作推出50部左右微短劇精品力作……市政府辦公室近日印發《鄭州市打造“微短劇創作之都”工作實施方案(2025—2027年)》,一攬子有力措施進一步鞏固我市微短劇行業持續向好發展勢頭,推動微短劇與鄭州特色產業深度融合,不斷壯大微短劇產業規模,著力打造鄭州“微短劇創作之都”。

3年后,全市微短劇市場規模達百億元

近日,“光影駐古寨·短劇新鄭州——櫻桃溝長安古寨影視短劇拍攝基地啟幕儀式”在二七區舉行;當天,河南女子職業學院影視傳媒產業學院實訓基地同時揭牌……這一系列動作,絕非偶然巧合,而是鄭州在微短劇領域精心布局、穩步推進的重要標志,標志著鄭州在這條新賽道上邁出了堅實而有力的步伐。

如今的鄭州已成為業內人士口中繼橫店之后的另一影視發展重地——“豎店”,是集內容策劃、拍攝、制作于一體的重要集聚地。

按照《實施方案》,鄭州將全方位發力微短劇創作。培育一批微短劇拍攝基地(園區),重點打造1~2個具有影響力的微短劇全產業鏈基地(園區)。積極培育10家以上具有較強競爭力的微短劇制作、發行企業。通過3年努力,爭取到2027年,全市微短劇市場規模達100億元。

加強人工智能賦能微短劇實踐。在文旅、普法、科普、非遺、品牌、經典名著、黃河、功夫等領域形成一批可復制可推廣的“微短劇+”融合新模式,打造一批具有鄭州特色的“微短劇+”融合示范項目。

同時,帶動微短劇內容提質升級,爭取到2027年,創作推出50部左右具有引領作用和創新價值、展示“天地之中、黃帝故里、功夫鄭州”城市品牌的微短劇精品力作。

實施八大“微短劇+”創作計劃

圍繞微短劇賦能千行百業,充分發揮我市相關部門優勢,組織實施“微短劇+”各系列創作計劃,引導微短劇與其他領域或行業相結合,講好“鄭州故事”,形成新的應用場景、商業模式、經濟業態,帶動微短劇內容提質升級,爭取打造一批思想精深、藝術精湛、制作精良的優質微短劇。

“跟著微短劇去旅行”創作計劃:繼續組織“跟著微短劇去旅行——河之南·游鄭州”主題創作活動,推出“微短劇+文旅”融合創新的精品項目,積極打造微短劇主題旅游研學線路。

“跟著微短劇來學法”創作計劃:指導創作一批“跟著微短劇來學法”優秀微短劇,通過微短劇傳播鄭州法治社會建設成果與法治理念。

“跟著微短劇來科普”創作計劃:指導創作一批主題鮮明、內容健康、形式新穎、制作精良的科普類微短劇。

“微短劇里看非遺”創作計劃:指導創作一批具有地方、民族特色的非遺題材微短劇,開展“微短劇里看非遺”線下體驗,促進非遺活態傳承。

“微短劇里看品牌”創作計劃:指導創作一批講述鄭州國有品牌、民營品牌及“老字號”創新發展故事的優質微短劇。舉辦“微短劇+品牌”評測專家會及合作交流推介活動,設立“微短劇+品牌”展臺,集中展示本地品牌的微短劇作品。

“跟著微短劇學經典”創作計劃:指導創作一批源于經典、觀照現實的“經典”微短劇,讓經典重新煥發生機和活力。舉辦“跟著微短劇學經典”展播活動,營造全社會學習經典、愛上經典的氛圍。

“微短劇里看黃河”創作計劃:指導創作一批多角度展現大河之美、文化之美、文明之美的微短劇,講好新時代“黃河故事”。

“跟著微短劇學功夫”創作計劃:依托“沖突劇情”自然植入功夫招式與場景,用師徒傳承等感人故事情節傳遞中國功夫精神。聯動“少林功夫”IP,探索打造“功夫劇情化”新生態。

加快培育微短劇全產業鏈經濟

為推動微短劇產業的全鏈條發展,鄭州從產業基地建設、人才隊伍培養和技術創新應用三個方面同步發力。

加快打造微短劇產業基地(園區)。各開發區管委會、區縣(市)政府要因地制宜,利用轄區內的古建舊廠、閑置樓宇等場所及文旅資源,積極培育出至少1個5000平方米功能完善、設施齊全、服務優質的微短劇拍攝基地(園區)或場景,并對現有的拍攝基地(園區)和場景進行提檔升級,提升微短劇拍攝一站式服務功能。加快建成“寫、拍、播、評、投”五位一體的微短劇產業發展品牌。

加快培育微短劇人才隊伍。舉辦微短劇精品創作培訓工作會,邀請行業專家授課,提升精品創作水平。結合“技能河南”建設,支持市屬高校、有關社會組織或機構開展群演、拍攝、剪輯等技能培訓,推進產學研用一體化發展,校企協同育人,提升從業人員的專業技能和綜合素質,努力培養“一專多能”的微短劇全鏈條專業人才。

加快推動人工智能賦能微短劇創新應用實踐。鼓勵探索運用人工智能新技術賦能微短劇創作實踐,強化微短劇的多視角、互動感、虛擬性等新興業態特點,打造鄭州“微短劇+”創作實踐示范項目,推動我市微短劇作品主題立意、內容質量、藝術水準不斷提升。支持微短劇項目在文博場館、景區、街區打造沉浸式體驗空間,建設空間型虛擬現實體驗項目,打造新型消費場景。

實施“鄭州精品短劇”創作傳播工程

按照部署,我市將堅持“微而不弱、短而不淺、劇有品質”創作要求,推動微短劇精品化、規范化發展,打造精品內容新生態。

健全微短劇推優機制,加強創作規劃引導和跟蹤指導,舉辦“文脈千年·劇說鄭州”——微短劇劇本征集活動,評測推選一批微短劇精品創作,并予以政策支持。

同時,通過開設專題、專區、話題等方式,對優秀微短劇進行多種形式的展播推廣活動,讓好作品有好收益,正能量取得大流量。推動微短劇上大屏,讓更多優秀微短劇作品在電視大屏播出,為觀眾提供更多優質內容。

本報記者 董艷竹/文 李居正/圖

“小荷風采”全國少兒舞蹈發展研討會在鄭召開

感謝鄭州讓我們擁抱少兒舞蹈盛宴

7月30日,“小荷風采”全國少兒舞蹈展演第四場演出在鄭州大劇院溫情上演

7月31日上午,第十三屆“小荷風采”全國少兒舞蹈發展研討會在鄭州召開。本次研討會匯聚了來自全國各地的舞蹈界專家學者、資深編導及教育工作者,圍繞少兒舞蹈的美育功能、文化傳承與創新發展等核心議題展開深入探討,為新時代少兒舞蹈事業的高質量發展注入新動能。

讓少兒舞蹈作品扎根生活傳遞真情

“少兒舞蹈的筋骨與溫度,歸根結底源于創作者與教育者的共情和格局。只有蹲下來融進去,用生命溫度去對話,才能從孩子本身的世界里提煉出最純粹最靈動的舞蹈體會。”北京市文聯副主席、一級導演孟艷在主旨發言中強調,少兒舞蹈創作需“蹲下來用生命溫度對話”。她提出構建科學評價體系、完善人才研修機制、創新展演傳播模式等系統性建議,呼吁通過“診斷式輔導”“專題性匯演”“數字化資源庫”等方式,讓更多少兒舞蹈作品扎根生活、傳遞真情。

“‘小荷風采’很明顯是要為特定的年齡群體,針對他們的心理,還有他們比較熟悉的生活人物去創作的,所以我們需要在技術性以及城鎮化方面思考得更多一些。”中央民族大學舞蹈學院教授馬云霞以“意想不到的驚喜與憂慮”為切入點,肯定了本屆展演作品在題材多樣性、形式創新性上的突破。她特別提到《綠豆芽》《騎馬駕駕》等作品對兒童天性的釋放,同時呼吁警惕“技法過度”傾向,并建議建立公益性少兒舞蹈節目庫,為基層機構提供符合兒童年齡特征的優質資源。

“少兒舞蹈不是單純地去跳地域文化符號。如何讓其回歸到兒童的精神世界中,以放大而充滿生命力的情境切入,才能讓文化符號產生更多新的形象表達。”上海戲劇學院舞蹈學院院長、教授張麟聚焦地域文化轉化,提出“兒童視角下的文化新空間與新形象”創作理念。他指出少兒舞蹈對地域文化的表達不應停留在符號拼貼上,而需通過兒童的感性認知與直覺思維,實現傳統基因與當代審美的有機融合。

“少兒舞蹈的審美本質就是童真童趣,需在‘極致表演、準確創作’與‘符合少兒形象情感’間尋找平衡。”廣東省舞蹈家協會主席汪洌特別關注民族民間舞創新傳承中的平衡問題和時代精神表達的方向。他認為,少兒民族舞蹈創作的核心在于傳遞“民族性格與情感”,而非機械模仿成年舞團的“風格訓練”。其提議成立全國少兒舞蹈創作專家庫,組織優秀編導通過網絡平臺“一對一/一對二”輔導有創作意識的年輕教師,促進創作經驗直接交流,助力年輕創作者突破迷茫。

江蘇省舞協副主席,南京師范大學音樂學院副院長、教授吳凝從“童心—視角、童真—情感、童趣—手法”三維框架出發,強調創作需“以兒童為中心”。

東北師范大學音樂學院副院長、教授姚磊強調藝術應區別于生活,需通過聚焦核心文化內涵、簡化結構、適度創新等編創思路提煉凝練生活,展現生活與文化之美,在兒童心中種下文化種子。

讓兒童在快樂參與中培養審美感知力

北京市少年宮舞蹈教師孫曉哲分享了思政教育與少兒舞蹈創作融合的實踐經驗。她以作品《延安如歌》為例,通過延安保育院孩子的視角,再現“紡線織布”“窯洞燈火”等歷史場景,讓青少年在藝術實踐中傳承延安精神。她提出,少兒舞蹈需聚焦思想品德、愛國主義、傳統文化等六大教育維度,讓思政教育“有血有肉、走進童心”。

一線編導的創作智慧與教育情懷研討會上,多位與會專家向78歲的“國寶級”少兒舞蹈編導曹爾瑞致敬,作為業內德藝雙馨的藝術家,曹爾瑞不僅口碑卓著,更以“耐住寂寞、堅守大愛、擔當奉獻”的信念,一生專注于少兒舞蹈事業這一件事。她始終秉持匠心,每一屆“小荷風采”都有她的作品,且給人留下深刻印象,因此贏得了全國少兒舞蹈界的廣泛敬重。

“盡管我們的作品都很小,但是從作品選材中透出我們的立意。”河南省少兒舞蹈專委會顧問曹爾瑞強調了藝術創作基本規律的重要性,并以新作《綠豆芽》為例,分享了“從生活觀察到藝術凝練”的創作歷程。她通過觀察綠豆“喝水膨脹—破殼發芽—頂開重物”的生長過程,提煉出“咕咚咕咚”的喝水聲、“由綠變白”的色彩變化等核心意象,用兒童化的肢體語言展現生命成長的力量。她強調:“藝術來源于生活,但更要區別于生活,唯有捕捉事物本質,才能讓作品直擊人心。”

廣州市番禺區星海青少年宮陳思穎則聚焦紅色題材的創新表達。她在《穿過紅色的光》中,以烈士陵園參觀為線索,通過“斗笠道具”“戰士雕塑”“鮮花傳遞”等意象,將革命歷史轉化為兒童可感知的情感體驗。作品結尾“烈士微笑回望”的設計,既升華了主題,又避免了說教式表達。

上海戲劇學院附屬舞蹈學校副校長寧治提出,少兒舞蹈教育需與專業舞蹈教育“協同發展、各美其美”。他呼吁關注低齡段作品創作,通過“簡單主題、熟悉人物、2~4分鐘時長”的節目設計,讓兒童在快樂參與中培養審美感知力。北京舞蹈學院附屬中等舞蹈學校副校長陳慶燁則建議專業院校教師走進“小荷風采”,學習少兒編導“突破成人思維、捕捉童真視角”的創作智慧。

童心是起點,童真是底色,童趣是翅膀

“少兒舞蹈作為美育的重要載體,肩負著文化傳承與育人鑄魂的雙重使命。河南作為中華文明的重要發祥地,從賈湖骨笛到殷商祭祀舞,從漢唐百戲到宋代民間舞,中原舞蹈文化始終薪火相傳。”河南省舞蹈家協會主席、中國舞協古典舞專業委員會副主任兼秘書長韓瑾表示,第十三屆“小荷風采”全國少兒舞蹈展演在河南鄭州舉辦期間,不僅讓更多人看到了新時代少年兒童的藝術風采,更展現了編導們以獨特創意為兒童成長賦予的無限可能——他們用豐富靈感讓每一朵“小荷”在藝術沃土中綻放獨特光彩,也為孩子們的生活帶來了無限快樂。

“這3天雖然推薦工作略顯辛苦,但是我個人的幸福感、震撼感、興奮感爆棚。感謝鄭州這個城市,感謝河南省舞協,讓我們擁抱了這一場少兒舞蹈的盛宴。”中國舞協副主席、遼寧省文聯副主席、遼寧省舞蹈家協會主席呂萌作為首次參與“小荷風采”展演的委員,分享了3天推薦工作的深刻感受,并強調童心是起點,童真是底色,童趣是翅膀。

經過一天的深入研討,與會專家達成多項共識:一是堅持“兒童為本”,創作需貼近兒童生活經驗與情感世界,避免成人化、功利化傾向;二是強化文化自信,深入挖掘地域傳統與民族文化中的育人元素,實現“以文化人”;三是完善生態建設,通過評價體系改革、人才梯隊培養、數字化資源共享等舉措,推動少兒舞蹈教育均衡發展。

本次研討會呈現出“成績說足、經驗談夠、問題談透”的鮮明特點。中國舞協分黨組成員、秘書長夏小虎在總結發言中指出,“小荷風采”歷經27年發展,已成為展現少兒舞蹈藝術成就、推動行業交流的國家級平臺。他提出,少兒舞蹈創作需堅守“童心、童真、童趣”核心,打破舞種邊界與專業隔閡,在地域特色與時代精神的融合中實現創新突破。他強調,少兒舞蹈工作者要以“對標20年后國家建設者”的長遠眼光,將藝術教育融入人才戰略培養大局,通過“培根鑄魂、啟智潤心”的藝術實踐,讓孩子們在舞蹈中感受美、創造美、傳遞美。

本報記者 蘇瑜/文 徐宗福/圖