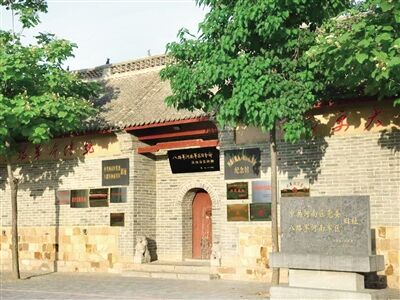

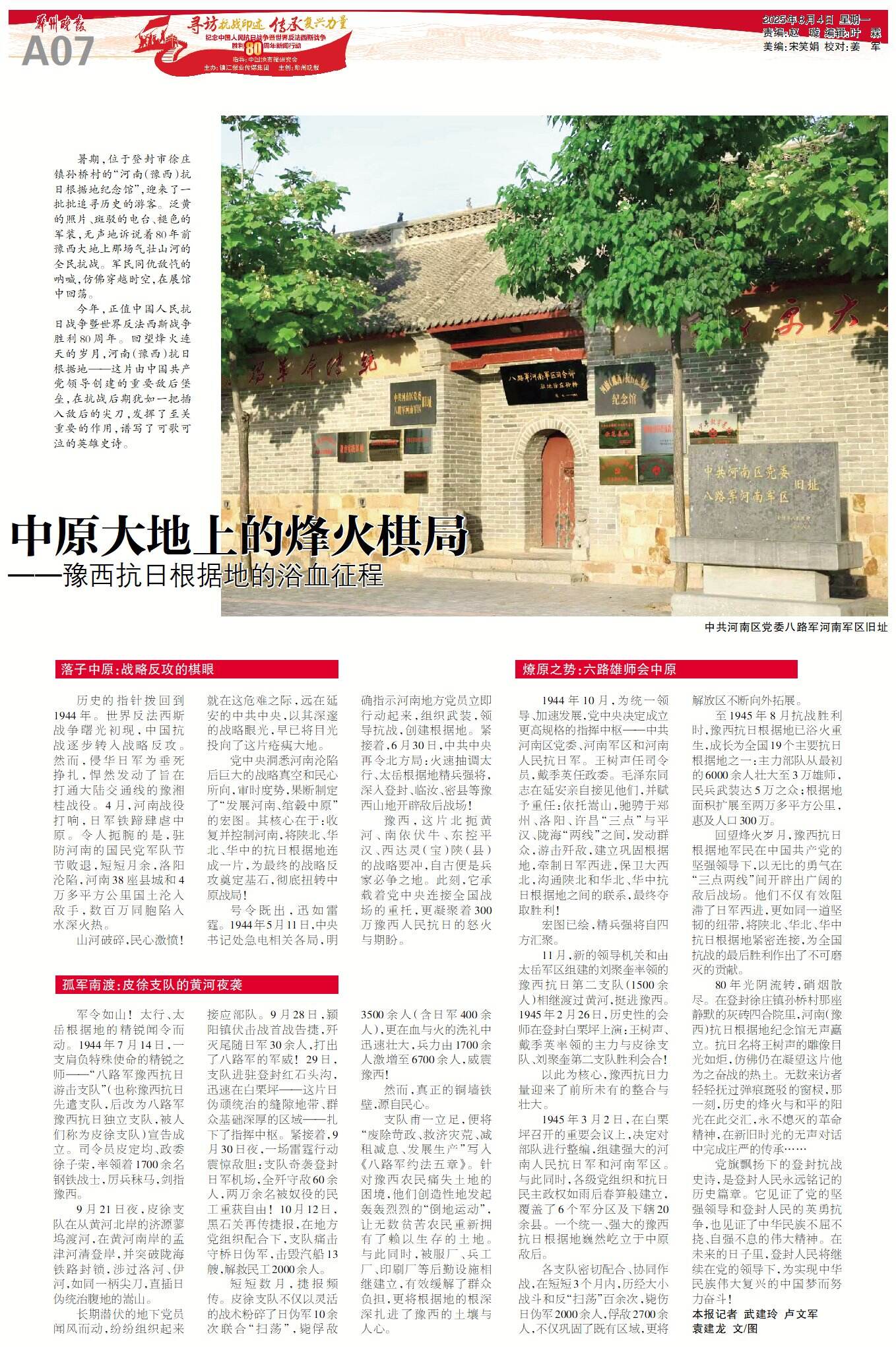

中共河南區黨委八路軍河南軍區舊址

暑期,位于登封市徐莊鎮孫橋村的“河南(豫西)抗日根據地紀念館”,迎來了一批批追尋歷史的游客。泛黃的照片、斑駁的電臺、褪色的軍裝,無聲地訴說著80年前豫西大地上那場氣壯山河的全民抗戰。軍民同仇敵愾的吶喊,仿佛穿越時空,在展館中回蕩。

今年,正值中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。回望烽火連天的歲月,河南(豫西)抗日根據地——這片由中國共產黨領導創建的重要敵后堡壘,在抗戰后期猶如一把插入敵后的尖刀,發揮了至關重要的作用,譜寫了可歌可泣的英雄史詩。

落子中原:戰略反攻的棋眼

歷史的指針撥回到1944年。世界反法西斯戰爭曙光初現,中國抗戰逐步轉入戰略反攻。然而,侵華日軍為垂死掙扎,悍然發動了旨在打通大陸交通線的豫湘桂戰役。4月,河南戰役打響,日軍鐵蹄肆虐中原。令人扼腕的是,駐防河南的國民黨軍隊節節敗退,短短月余,洛陽淪陷,河南38座縣城和4萬多平方公里國土淪入敵手,數百萬同胞陷入水深火熱。

山河破碎,民心激憤!就在這危難之際,遠在延安的中共中央,以其深邃的戰略眼光,早已將目光投向了這片瘡痍大地。

黨中央洞悉河南淪陷后巨大的戰略真空和民心所向,審時度勢,果斷制定了“發展河南、綰轂中原”的宏圖。其核心在于:收復并控制河南,將陜北、華北、華中的抗日根據地連成一片,為最終的戰略反攻奠定基石,徹底扭轉中原戰局!

號令既出,迅如雷霆。1944年5月11日,中央書記處急電相關各局,明確指示河南地方黨員立即行動起來,組織武裝,領導抗戰,創建根據地。緊接著,6月30日,中共中央再令北方局:火速抽調太行、太岳根據地精兵強將,深入登封、臨汝、密縣等豫西山地開辟敵后戰場!

豫西,這片北扼黃河、南依伏牛、東控平漢、西達靈(寶)陜(縣)的戰略要沖,自古便是兵家必爭之地。此刻,它承載著黨中央連接全國戰場的重托,更凝聚著300萬豫西人民抗日的怒火與期盼。

孤軍南渡:皮徐支隊的黃河夜襲

軍令如山!太行、太岳根據地的精銳聞令而動。1944年7月14日,一支肩負特殊使命的精銳之師——“八路軍豫西抗日游擊支隊”(也稱豫西抗日先遣支隊,后改為八路軍豫西抗日獨立支隊,被人們稱為皮徐支隊)宣告成立。司令員皮定均、政委徐子榮,率領著1700余名鋼鐵戰士,厲兵秣馬,劍指豫西。

9月21日夜,皮徐支隊在從黃河北岸的濟源蓼塢渡河,在黃河南岸的孟津河清登岸,并突破隴海鐵路封鎖,涉過洛河、伊河,如同一柄尖刀,直插日偽統治腹地的嵩山。

長期潛伏的地下黨員聞風而動,紛紛組織起來接應部隊。9月28日,潁陽鎮伏擊戰首戰告捷,殲滅尾隨日軍30余人,打出了八路軍的軍威!29日,支隊進駐登封紅石頭溝,迅速在白栗坪——這片日偽頑統治的縫隙地帶、群眾基礎深厚的區域——扎下了指揮中樞。緊接著,9月30日夜,一場雷霆行動震驚敵膽:支隊奇襲登封日軍機場,全殲守敵60余人,兩萬余名被奴役的民工重獲自由!10月12日,黑石關再傳捷報,在地方黨組織配合下,支隊痛擊守橋日偽軍,擊毀汽船13艘,解救民工2000余人。

短短數月,捷報頻傳。皮徐支隊不僅以靈活的戰術粉碎了日偽軍10余次聯合“掃蕩”,斃俘敵3500余人(含日軍400余人),更在血與火的洗禮中迅速壯大,兵力由1700余人激增至6700余人,威震豫西!

然而,真正的銅墻鐵壁,源自民心。

支隊甫一立足,便將“廢除苛政、救濟災荒、減租減息、發展生產”寫入《八路軍約法五章》。針對豫西農民痛失土地的困境,他們創造性地發起轟轟烈烈的“倒地運動”,讓無數貧苦農民重新擁有了賴以生存的土地。與此同時,被服廠、兵工廠、印刷廠等后勤設施相繼建立,有效緩解了群眾負擔,更將根據地的根深深扎進了豫西的土壤與人心。

燎原之勢:六路雄師會中原

1944年10月,為統一領導、加速發展,黨中央決定成立更高規格的指揮中樞——中共河南區黨委、河南軍區和河南人民抗日軍。王樹聲任司令員,戴季英任政委。毛澤東同志在延安親自接見他們,并賦予重任:依托嵩山,馳騁于鄭州、洛陽、許昌“三點”與平漢、隴海“兩線”之間,發動群眾,游擊殲敵,建立鞏固根據地,牽制日軍西進,保衛大西北,溝通陜北和華北、華中抗日根據地之間的聯系,最終奪取勝利!

宏圖已繪,精兵強將自四方匯聚。

11月,新的領導機關和由太岳軍區組建的劉聚奎率領的豫西抗日第二支隊(1500余人)相繼渡過黃河,挺進豫西。1945年2月26日,歷史性的會師在登封白栗坪上演:王樹聲、戴季英率領的主力與皮徐支隊、劉聚奎第二支隊勝利會合!

以此為核心,豫西抗日力量迎來了前所未有的整合與壯大。

1945年3月2日,在白栗坪召開的重要會議上,決定對部隊進行整編,組建強大的河南人民抗日軍和河南軍區。與此同時,各級黨組織和抗日民主政權如雨后春筍般建立,覆蓋了6個軍分區及下轄20余縣。一個統一、強大的豫西抗日根據地巍然屹立于中原敵后。

各支隊密切配合、協同作戰,在短短3個月內,歷經大小戰斗和反“掃蕩”百余次,斃傷日偽軍2000余人,俘敵2700余人,不僅鞏固了既有區域,更將解放區不斷向外拓展。

至1945年8月抗戰勝利時,豫西抗日根據地已浴火重生,成長為全國19個主要抗日根據地之一:主力部隊從最初的6000余人壯大至3萬雄師,民兵武裝達5萬之眾;根據地面積擴展至兩萬多平方公里,惠及人口300萬。

回望烽火歲月,豫西抗日根據地軍民在中國共產黨的堅強領導下,以無比的勇氣在“三點兩線”間開辟出廣闊的敵后戰場。他們不僅有效阻滯了日軍西進,更如同一道堅韌的紐帶,將陜北、華北、華中抗日根據地緊密連接,為全國抗戰的最后勝利作出了不可磨滅的貢獻。

80年光陰流轉,硝煙散盡。在登封徐莊鎮孫橋村那座靜默的灰磚四合院里,河南(豫西)抗日根據地紀念館無聲矗立。抗日名將王樹聲的雕像目光如炬,仿佛仍在凝望這片他為之奮戰的熱土。無數來訪者輕輕撫過彈痕斑駁的窗欞,那一刻,歷史的烽火與和平的陽光在此交匯,永不熄滅的革命精神,在新舊時光的無聲對話中完成莊嚴的傳承……

黨旗飄揚下的登封抗戰史詩,是登封人民永遠銘記的歷史篇章。它見證了黨的堅強領導和登封人民的英勇抗爭,也見證了中華民族不屈不撓、自強不息的偉大精神。在未來的日子里,登封人民將繼續在黨的領導下,為實現中華民族偉大復興的中國夢而努力奮斗!

本報記者 武建玲 盧文軍 袁建龍 文/圖

《鄭州晚報》版面截圖