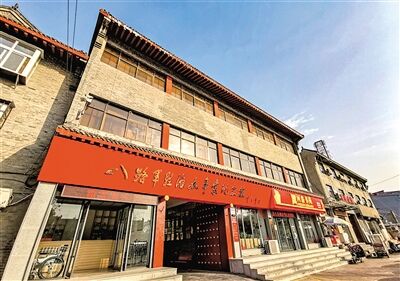

清晨的陽光灑在河南省洛陽市老城區九都路222號院的清代磚墻上,青灰色瓦片間浮動著金色的光斑。

7月27日一早,游客已在這里排起長隊,等待進入八路軍駐洛辦事處(以下簡稱“洛八辦”)紀念館參觀。這座始建于1831年的莊氏宅院,在1938年至1942年間,曾是中國抗戰史上一個至關重要的堅強樞紐,撐起連接延安與華北、華中根據地的隱秘生命線。

走進院落,一口普通的老井靜默在角落。1971年夏,市民清理這口井時,意外發現120余件抗戰文物,揭開了那段驚心動魄的歷史。 洛報融媒記者 申利超 李三旺 通訊員 欒少鵬

危難之際,應運而生

“洛八辦”的誕生與抗日戰爭有著密切聯系。

在“洛八辦”紀念館,有一枚犀牛角材質印章,刻有“劉向三印”四字。這枚小小的印章,見證了“洛八辦”在中華民族生死存亡的危急關頭應運而生的歷史。

1938年春,華北淪陷的陰影籠罩中原大地。日軍相繼占領豫北和晉南,洛陽作為國民黨第一戰區司令長官部和河南省政府所在地、西北大后方門戶,成為阻擋日軍南下的重要屏障。

當時,正值第二次國共合作。面對危急形勢,在洛陽設立一個公開的八路軍辦事機構,成為戰略布局的關鍵一著。中共中央未雨綢繆,決定在洛陽設立八路軍辦事處,準備一旦日寇侵占豫西,就在伏牛、桐柏山區及豫皖等邊區一帶發動群眾,開展抗日游擊戰爭。

1938年中秋節前,毛澤東主席召見時年29歲、在軍委統戰部工作的劉向三,賦予其籌建八路軍駐洛辦事處的重任。毛澤東清晰指示,辦事處主要任務有3項:一是在日軍過黃河后,準備在河南一帶打游擊;二是開展國民黨上層統戰工作;三是為地方黨組織開展工作提供方便。

1938年9月,十八集團軍總司令朱德、副總司令彭德懷簽署了在洛陽設立辦事處的公文。當年10月,劉向三率領50余名工作人員,從延安來到洛陽。時任戰區司令長官程潛卻不同意在洛陽設立一個共產黨的辦事機構。經再三協商,劉向三留下十幾人在此設立了通訊處。

轉機出現在1939年1月,衛立煌調任第一戰區司令長官,經他同意將通訊處正式改為駐洛辦事處,也就是八路軍駐洛辦事處。

“洛八辦”的選址暗藏智慧。如今的九都路222號,曾經為貼廓巷56號,這處院子東連鄭洛公路,西接洛潼公路,南臨洛河最大渡口南關渡口,且院落后門與老百姓民房相連,便于隱蔽轉移。這里還是洛陽商號集中區,為物資采購提供天然掩護。

就這樣,洛陽南門外貼廓巷56號被選定為辦事處。

紅色樞紐,生命通道

步入“洛八辦”紀念館展廳,兩枚斑駁的徽章靜靜地躺在展柜中——保定私立育德中學校徽和抗大一分校證章。這些徽章,見證了“洛八辦”作為“連接延安與華北、華中根據地交通樞紐”的重要使命。

依托洛陽的戰略位置,“洛八辦”在當時開辟出東南西北4條交通線。東到新四軍彭雪楓部;南有兩條,一條到中原局和河南省委所在地確山竹溝,另一條延伸至新四軍李先念部;西到八路軍駐陜辦事處,如有需要轉運至延安;北到八路軍總部武鄉。劉少奇、朱德等領導人及大批軍政干部經此往來。

當時,國統區青年學生奔赴根據地受阻。“洛八辦”創造性地采用兩種方式突破封鎖:一是讓青年學生在辦事處換上軍裝后公開前往;二是由辦事處的交通員帶領秘密前往。

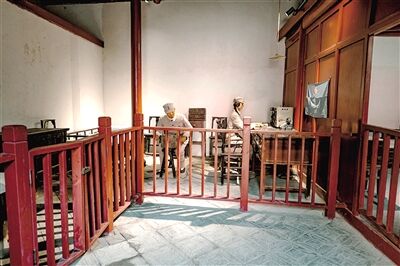

紀念館中院的電臺室復原場景,常常引人駐足。“洛八辦”的電臺曾是同黨中央、八路軍總部、西安辦事處、重慶辦事處、新四軍彭雪楓部、中原局、北方局等地保持密切聯系的主要通信工具。衛立煌發給我黨我軍領導人的電報,為防止國民黨特務查看,有時也通過這部電臺發送。

3年多時間內,“洛八辦”為革命根據地提供了至關重要的戰略支撐,經這里轉送的我黨、我軍人員70批1400余人,護送奔赴延安的進步青年2700余名,同時還為根據地籌集運送大量軍需物資,有力地支持了華北、華中地區的抗日戰爭。

統戰陣地,凝聚力量

黨中央十分重視“洛八辦”的工作,毛澤東多次通過電臺下達有關指示,劉少奇、朱德、彭德懷等同志也多次到“洛八辦”指導和部署工作。

“洛八辦”成立后,按照上級指示,積極做好衛立煌等國民黨高層人士的統戰工作,并印發《八路軍戰報》《拂曉報》,轉發《新華日報》《群眾》重要文章,秘密發行毛澤東《論持久戰》等著作,讓思想的火種在國統區悄然傳播。

“洛八辦”卓有成效的統戰與情報工作,擴大了中共在第一戰區軍隊上層中的影響,宣傳了八路軍、新四軍的抗戰功績,為黨中央及時了解第一戰區和華中日軍及國民黨軍隊的有關情報、制定斗爭策略提供了重要依據,在打退國民黨兩次反共高潮的斗爭中起到了重要作用。

1939年1月、3月、9月,劉少奇3次來到“洛八辦”,雖然每次停留時間都不長,但對貫徹和執行黨的統一戰線政策,對黨組織在豫西的發展和鞏固起到了重要作用。“洛八辦”之所以能經受住兩次反共高潮并堅持到1942年2月撤離,與其堅持抗戰、積極開展統戰工作,特別是對衛立煌的統戰工作是分不開的。

值得一提的是,在這簡陋的居室里,還發生了一件十分重要的事情——劉少奇修改完善了《論共產黨員的修養》。《論共產黨員的修養》第一次系統地闡明共產黨員的黨性鍛煉和修養問題,明確提出了共產黨員增強黨性的基本要求,是我黨關于黨的建設方面的一次理論創新,教育了一代又一代共產黨人。

被迫撤離,井藏星火

1941年12月,陰云籠罩“洛八辦”。蔣介石以“中條山戰役失利”為名撤換衛立煌,改派反共態度堅決的蔣鼎文接任。

蔣鼎文一上任即發難:撤銷“洛八辦”,否則強行改編。

隨著形勢的不斷惡化,“洛八辦”已無法正常開展工作,經請示中央,1942年1月底,辦事處作出撤離洛陽的艱難決定。

2月1日凌晨,撤離行動悄然展開。工作人員將不便攜帶的文件、證章等機密物品打包,悄悄投入南院水井。

當最后一批物品沉入井底后,工作人員兵分兩路撤退,一路回延安,一路回八路軍總部。由于撤退計劃泄露,回延安的人員經過與敵人周旋,成功脫險;而回總部的人員,路上遭到敵人伏擊,不幸被捕。在獄中,他們依然堅定對黨和革命的信仰,互相鼓勵,堅定為黨犧牲的信念,團結起來與國民黨特務作斗爭。

從此,120余件物品在井底的黑暗中等待黎明。

1985年12月,當劉向三得知“洛八辦”紀念館準備籌建時,捐贈了那枚見證“洛八辦”誕生的犀角印章。

精神永續,薪火相傳

1985年,“洛八辦”紀念館正式建立。館內現有文物近千件(套),其中一級文物12件(套)、二級文物10件(套)、三級文物308件(套)、一般文物623件(套)。

“洛八辦”紀念館舊址于2006年被國務院公布為全國重點文物保護單位。2019年9月,“洛八辦”成為洛陽市首個國家級愛國主義教育示范基地。

近年來,“洛八辦”紀念館充分發揮功能作用,不斷創新形式,持續開展“抗戰堡壘 紅色樞紐——八路軍駐洛辦事處史實展”等紅色教育,引導廣大干部群眾銘記歷史、緬懷先烈,發揚優良傳統、賡續紅色血脈。

今年是中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年。站在莊嚴肅穆的紀念館前,仿佛能聽到歷史的回聲——劉少奇在廂房修改文稿的筆尖沙沙聲,電臺室晝夜不停的嘀嗒聲,青年學生換上軍裝奔赴前線的腳步聲……

那口老井水波不興,如一面明鏡,映照出中華民族在危難時刻的堅韌與智慧。井中打撈出的不只是證章文物,更是一段永不磨滅的民族記憶。

“洛八辦”存在的3年半時光雖短,卻以星火之光照亮中原抗戰征程。那些鐫刻在青磚灰瓦間的忠誠與擔當,那些隱匿于電波密文中的智慧與勇氣,已然熔鑄成中國共產黨人精神譜系的重要篇章。

本版圖片由洛報融媒提供