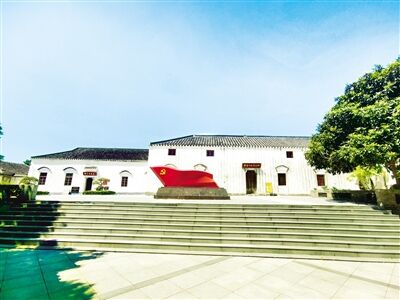

新四軍第七師誕生地 郭青 攝

新四軍第七師成立大會上的指戰員(資料圖)

繁昌保衛戰中新四軍前沿陣地(資料圖)

滾滾長江,穿蕪湖而過;兩岸青山,鑄鐵軍傳奇。

葉挺率新四軍軍部駐防南陵土塘,組建民運工作隊,號召當地群眾參加抗敵協會;陳毅率新四軍一支隊移駐南陵三里公雞坦,動員有志青年參軍抗戰;粟裕率新四軍二支隊一部奇襲蕪湖官陡門,僅用8分鐘就取得大捷;譚震林率新四軍三支隊調防銅南繁前線,與敵戰斗200多次,粉碎了敵人的進攻;新四軍四支隊進入皖中腹地,打擊日偽的同時,鏟除地方惡勢力和國民黨頑軍;新四軍七師發動群眾、發展武裝,創建抗日根據地……

80多年前,在民族存亡的危難時刻,“鐵軍”浴血奮戰在皖江兩岸,與敵人展開殊死搏斗,用“鐵血”在抗戰史上寫下光輝壯麗的一頁。

蕪湖傳媒中心記者 衛晗慧 郭青

江南烽火 保衛繁昌 五戰五捷

盛夏,蕪湖市繁昌區孫村鎮中分村,驕陽似火,蛙鳴蟬吟。新四軍第三支隊司令部舊址前,兩株松柏蒼勁挺拔,一株金桂郁郁蔥蔥,《勝利的號角》雕塑在青山與藍天的映襯下,令人熱血沸騰。

舊址重建于2006年,是當地村民自籌資金原址原貌修建,現已成為安徽省和蕪湖市愛國主義教育基地。館內收藏了新四軍第三支隊珍貴文物30多件,擁有圖片資料80多份、文字資料3萬多字,將“鐵軍”的抗戰故事娓娓道來——

1938年12月,新四軍第三支隊進入銅南繁(銅陵、南陵、繁昌)地區后,穩固了皖南抗日前線陣地,打破了日軍占領皖南主要產糧區實現“以戰養戰”的企圖。于是,日軍開始實施“攻勢防御”計劃,意圖奪取繁昌,進而攻陷皖南。

1939年1月至12月間,譚震林指揮新四軍第三支隊與日軍在繁昌數次展開戰斗。我軍以少勝多、五戰五捷,史稱“繁昌五次保衛戰”。其中11月進行的繁昌第四次保衛戰,是蕪湖失守后中國軍隊在銅南繁地區與日軍展開的最大一次血戰。此次戰役歷時半月,尤以“峨山頭搏斗”和“塘口壩血戰”最為慘烈。

1939年11月7日晚,日軍500多人向繁昌進發。次日清晨,日軍分3路向縣城進攻,并以一部分騎兵向峨山頭三支隊守軍發起進攻。三支隊六團三營將士頑強抗擊,牢牢控制了峨山頭陣地。下午2時,無計可施的日軍開始炮擊峨山頭陣地,隨后命令數百人向山上猛沖。三營全體將士冒著炮火,奮力還擊,一次次逼退日軍。打擊日軍囂張氣焰后,下午3時,我軍將士從峨山頭直撲城內,與日軍展開激烈的肉搏戰,最終打得日軍狼狽逃竄。此戰我軍犧牲14人、傷22人,斃傷敵軍50多人。

遭到三支隊沉重打擊后,日軍再次調集兵力,妄圖實施報復。11月13日夜,日軍派出600多名騎兵向我軍陣地集結。譚震林識破敵人的意圖后,利用塘口壩地形誘敵深入,主動出擊。11月14日凌晨5時許,三支隊五團三營在梅沖村與500多名日軍交火,迫使日軍不能渡河增援。8時,五團二營在塘口壩附近烏龜山與日軍展開激戰。敵人一次次向烏龜山發起進攻,二營居高臨下,以輕重機槍猛烈還擊,將敵人一一擊退。

另一邊,日軍200多人從三江口渡河增援,也被我軍將士擊退。下午2時,日軍第二次增援的400多人向我軍右翼包圍,受到五團三營和警衛排的阻擊。當我軍取得有利態勢后,譚震林調六團三營一部向烏龜山南面出擊,包圍敵人,支援五團二營。雙方激戰甚烈,日軍傷亡慘重,其中川島中佐被擊斃。此次戰斗共打了22小時,日軍出動2000余人,我軍先后阻擊日軍3次增援,致敵方傷亡400多人,同時,我軍也犧牲了22人、受傷44人。

“繁昌五次保衛戰殲滅敵人千余人,使皖南日軍遭到重挫,不僅保衛了繁昌,也保衛了整個皖南地區的抗日力量,徹底粉碎了國民黨頑固派對新四軍‘保存實力、游而不擊’的誣蔑。”中共蕪湖市委黨史和地方志研究室相關負責人介紹。

戰斗硝煙已經散去,鐵軍精神代代相傳。

“這幾年,我們村修繕了14處省級文物保護單位,打造的‘紅色學堂’獲評省級鄉村干部實訓基地,組織專家編撰《中分村歷史與文化》文史資料,推出了‘紅色研學+生態度假’精品線路,運營的‘紅色中分’品牌拓寬了農產品銷售渠道,成立黨組織領辦合作社帶動300余人次就業。”中分村第一書記、駐村工作隊隊長趙華杰表示,中分村憑借著對紅色資源的深度挖掘與創新利用,走出了一條“紅色資源+”的農文旅融合發展新路徑。

江北風云 七師英豪 馳騁江淮

江南浴血奮戰,江北風起云涌。

與中分村隔江相望的白茆革命歷史展陳館,又被稱為“胡家瓦屋”,這里原是皖江地區著名進步民主人士胡竺冰的故居,更是威名遠揚的新四軍第七師誕生地、皖江抗日根據地的一處重要堡壘。

1941年1月6日,皖南事變爆發后,胡家瓦屋成為突圍新四軍指戰員的重要集結點。同年2月1日,毛澤東為中央軍委、中央書記處起草的電報指出:“去年10月你們復電謂巢湖、瓦埠湖間不過百里,通過甚難,但現時我在無為、桐城已有根據地,雖只一、二縣,其戰略意義卻勝過敵后大塊根據地,應極端重視之。”這段話,說明當時無為根據地在抗戰中占據重要地位。

2月,中共中央軍委將在華中的八路軍、新四軍改編為7個師,并決定將散布在皖中、皖南地區的新四軍部隊改編為新四軍第七師。19日,中共中央軍委任命張鼎丞為新四軍第七師師長(未到職,后為譚希林),曾希圣為政委。

第七師成立后,當年即取得了很好的戰績:恢復了部隊作戰情緒,也恢復了無為、皖南游擊根據地;發展了無、潛、岳、宿、桐等地游擊根據地,在某些地方建立了民主政權,發展了地方武裝,并在4月24日于桐、潛邊境與五師會合;粉碎了敵偽“掃蕩”,控制了無為;包圍、打擊了皖南、皖中敵偽,在桐東初次反頑斗爭中獲得勝利,擴大了新四軍的政治影響。

1941年6月下旬,駐無為縣城的日偽軍700余人向嚴橋地區進行“掃蕩”,第七師五十六團三營七連在新民鄉武工隊的配合下,在紅廟鄭崗一帶阻擊日軍騷擾,經過激戰,斃傷30余人,迫使日偽軍逃回縣城。1941年秋,第七師在巢南山區站穩了腳跟,先后拔除了石澗埠、夏家二房村和南岳寺三處日偽據點。1942年初,第七師主力部隊已逐漸發展壯大,增加到4000人。

1945年8月23日,在代師長譚希林、師參謀長孫仲德及十九旅政委黃火星的指揮下,五十五團、五十六團與含和支隊獨立團在臨江地方武裝和民兵的配合下,對裕溪河北岸的雍家鎮發起了攻擊。此戰是第七師投入兵力最多、殲滅偽軍最多的一次戰斗。殲偽軍1200余人,其中斃傷偽副團長以下官兵400余人。

1945年9月開始,第七師主力部隊、皖江黨政機關,以及部分地方武裝奉中共中央之命,由無為分兵長江、巢湖兩路挺進蘇北、山東,開始了具有戰略意義的轉移。

時光荏苒,歲月匆匆。盡管距離那一段崢嶸歲月已過80余載,但與其相關的一系列舊址卻被妥善保存了下來。

烈日下,位于蕪湖市無為市紅廟鎮海云村的新四軍第七師司令部舊址顯得格外莊嚴肅穆。自第七師成立,至1945年10月撤出皖江地區,這里一直是師司令部的駐地。當年由曾希圣親手栽植的兩棵梨樹,依然枝繁葉茂。

據新四軍第七師司令部舊址工作人員介紹,這處舊址早在1989年5月就被安徽省人民政府公布為省級文保單位。如今,新四軍第七師司令部舊址與無為市皖江烈士陵園、新四軍第七師紀念館構成了“三位一體”的省級愛國主義教育基地。“鐵軍”精神,在這里依然代代相傳、薪火不斷。

《鄭州晚報》版面截圖