學生參觀新四軍第五師紀念園

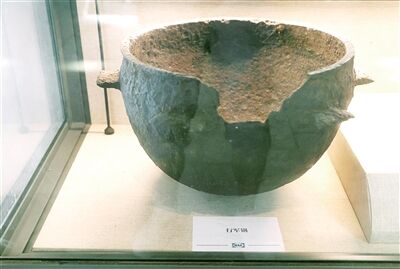

新五師官兵用過的行軍鍋

新四軍第五師首長雕像(從左至右:劉少卿、陳少敏、李先念、任質斌)

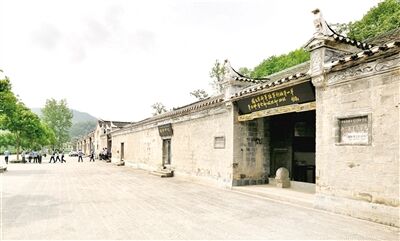

新四軍第五師司令部、政治部舊址

隨州地處“隨棗走廊”,北接中原,南臨江漢,有桐柏山、大洪山、大別山三山拱衛,在抗戰烽火中成為中原敵后的戰略要地。

這片熱土,是新四軍第五師誕生、成長、壯大的搖籃。在李先念率領下,這支英雄部隊以隨南九口堰為核心建立了白兆山抗日根據地,形成對日軍在華重要據點武漢的戰略包圍,在中華民族抗戰史上樹起了一座不朽的豐碑。

值此中國人民抗日戰爭暨世界反法西斯戰爭勝利80周年之際,記者來到群山環抱中的隨州市曾都區洛陽鎮九口堰村,尋訪新四軍第五師的抗戰印記。

隨州日報全媒記者 王董斌 劉詩詩

九口堰建軍 孤懸敵后的華中勁旅

位于九口堰村的孫家大院靜臥在白兆山下,幾經修繕后依舊保持舊時的模樣。院門上方掛著1984年李先念同志親筆題寫“國民革命軍陸軍新編第四軍第五師司令部、政治部舊址”的牌匾。走進院內,五師官兵當年使用過的盒子槍、地圖、宣傳冊一一展陳,機要科、作戰室、師長李先念的臥室依然如故。廣場上矗立的五師首長雕像似乎無聲地訴說當年的戰斗歲月……

1938年10月武漢淪陷后,湖北、河南兩省交界的鄂豫邊區成為整個抗日戰爭的前線。日軍占領武漢后調集兵力,妄圖繼續向襄陽、宜昌進攻。

隨州境內南有大洪山、北有桐柏山,南能控制江漢,北能挾制中原,利于阻止日寇的西侵。這樣,隨州就成為鄂豫邊區抗日斗爭的最前線。

1939年1月,李先念奉中共中央中原局之命,率領豫鄂獨立游擊大隊160余人自河南竹溝南下,進入鄂豫邊區建立抗日武裝,首站進駐廣水市吳店鎮漿溪店。同年2月,游擊大隊在廣水余家店與日軍正面交鋒,打響了湖北敵后抗日第一槍,點燃了武漢外圍敵后抗日游擊戰爭的烽火。

李先念南下途中,廣泛播撒抗日種子,將各地黨組織領導的分散抗日游擊武裝穿珠成串。同年6月,在鄂中打出新四軍的旗幟,建立新四軍豫鄂獨立游擊支隊,實力壯大到5個團。中原敵后產生了第一個游擊主力兵團。

1940年1月3日,新四軍豫鄂獨立游擊支隊改編為新四軍豫鄂挺進縱隊。遵循中原局的部署,成立新的豫鄂邊區黨委,并將原鄂中、鄂東、豫南3個地區黨所領導的抗日武裝力量統一整編到新四軍豫鄂挺進縱隊,李先念任司令員。豫鄂邊區抗日武裝隊伍發展到近萬人。

1940年4月,敵頑向堅持抗戰的新四軍和地方武裝進攻。由于敵我雙方力量懸殊,中原局電示挺進縱隊:“在京、應、安、隨一帶的部隊亦應依據敵情變化,積極向大洪山、隨南一帶發展。”

1940年6月,李先念率縱隊主力發起開辟隨南白兆山的戰役,縱隊司、政兩部移駐隨南九口堰孫家大院,隨南白兆山抗日根據地正式創立。隨南九口堰成為我黨在鄂豫邊區發動敵后抗日游擊戰爭的指揮中樞。

1941年1月皖南事變后,中共中央軍委2月18日命令豫鄂挺進縱隊改編為新四軍第五師,李先念任師長兼政治委員,劉少卿任參謀長,任質斌任政治部主任。4月5日,新四軍第五師在九口堰正式建軍。新組建的新四軍第五師轄3個正規旅、2個游擊縱隊和豫鄂邊區黨委警衛團,兵力達1.5萬余人,成為一支重要的敵后抗日武裝力量。

到1945年抗戰勝利前夕,在夾縫中成長起來的新五師已發展到5萬多人。部隊共與日、偽和頑軍大大小小戰斗1260多次,不僅在戰略上牽制了日軍,而且在戰役戰斗上有力地配合了正面戰場。

九口堰革命舊址紀念館館長周立波說,從1940年6月首次進駐九口堰,到1942年6月被迫向鄂東轉移,從1945年4月再次進入白兆山根據地,到同年9月離開,新五師在九口堰戰斗生活了兩年半的時間,他們不僅挫敗了國民黨頑固派的多次進攻,還以白兆山為軸心多次在安陸、京山、廣水等地打擊日本侵略者。九口堰也見證了新五師誕生、發展、壯大的歷程。

白兆山根據地 烽火淬煉的堅強堡壘

新五師進駐九口堰后,以此為核心建立白兆山抗日根據地,迅速構建起一個涵蓋軍事、政權、經濟、文化的全方位抗戰體系。

1940年6月,隨南軍政聯合辦事處在洛陽店怡和樓宣告成立,邊區民主政權建設由此開啟。同年8月,選舉產生了隨南行政委員會。1941年5月,隨南縣抗日民主政府正式成立,嚴格實行“三三制”原則,采用民主選舉形式,讓群眾真正參與政權管理。政府積極推行減租減息政策,廣泛動員青壯年參軍參戰。據統計,隨南地區有4萬多名農民加入自衛隊,7000余人投身軍隊和地方工作,形成了強大的抗戰力量。

新五師組建之初隊伍迅速壯大,物資供給困難。李先念指示部隊:我們可以向日本兵要嘛!一次,偵察人員獲悉日軍第三師團一支運輸隊將于拂曉從廣水鎮(今廣水街道)向駐守在應山縣城的日軍運送物資,運輸隊共有100多輛馬車,40多名日本兵武裝護送。新五師三十八團派出兩個連在九眼橋設伏,打了個日軍猝不及防,運輸隊日軍大部分被消滅,100多輛馬車的槍支彈藥、藥品、被服、馬匹全部被繳獲。

為打破日偽封鎖、保障軍需民用,根據地自力更生建立起一系列后勤機構:兵工廠修理槍械,制造手榴彈甚至“十子連發手槍”,緩解了武器不足的問題;被服廠日夜趕制軍裝,李先念、陳少敏等領導同志也親自參與紡線勞動,留下了“將軍紡線”的佳話;白兆山醫院克服重重困難,全力救治傷員;邊區銀行發行“邊幣”,穩定金融秩序。

新五師扎根白兆山,不僅是一支戰斗隊,更是播撒希望的建設隊。1941年夏,隨州遭遇嚴重旱災,加之日偽軍嚴酷的經濟封鎖,根據地軍民生活陷入極度困境。豫鄂邊區黨委書記陳少敏坐鎮隨南,發出“自力更生、生產自救、克服困難、爭取抗戰勝利”的號召。這場轟轟烈烈的生產自救運動,不僅幫助軍民安然度過災荒、增強了軍民魚水情,更顯著促進了農業生產,為長期抗戰奠定了堅實的物質基礎,被《解放日報》譽為“敵后生產自救的奇跡”。

為培養軍政骨干,根據地創辦抗大第十分校,李先念兼任校長。“敵機炸毀教室,學員就露天上課;白天學習,夜晚放哨,在戰斗中成長”,培養軍事干部700余人。根據地還開辦抗日夜校22個、青年識字班22個、抗日小學14所,印刷課本3000多冊。

紅色基因賡續 永不褪色的精神豐碑

新五師在隨州大地上留下的深刻印記,已化作一座永恒的精神豐碑。1982年,九口堰革命舊址紀念館成立。2015年,新五師紀念園開園,與抗大十分校舊址、革命烈士紀念碑共同構成“一館一園一校一碑”的紀念矩陣。

紀念館內,2000余件文物構建起鮮活的歷史記憶:銹跡斑斑的沖鋒號仿佛仍在召喚沖鋒的號聲,補丁累累的行軍鍋銘刻著官兵同甘共苦的歲月,泛黃的家書字里行間流淌著鐵漢柔情……為了搶救和搜集保存歷史見證,紀念館工作人員足跡遍及10余省市,精心編纂了《烽火白兆山》《李先念在隨州》等專著。前來參觀的學生代表孫琬婷說:“一寸山河一寸血。我們今天的幸福生活,是先輩用鮮血和生命換來的,我們當好好珍惜,并將先輩們的革命精神發揚光大。”

如今,這里已被列為“全國重點文物保護單位”,成為“全國愛國主義教育示范基地”。分布其間的抗大十分校、挺進報社、邊區建設銀行、戰地醫院、兵工廠等舊址,共同構成完整的紅色教育體系,每年吸引超過60萬人次前來參觀學習。

2020年,九口堰村被納入中央第一批紅色美麗村莊建設試點。該村依托古色村落、紅色文化、金色銀杏、綠色山水等資源稟賦,推動紅文、紅旅、紅廉、紅農融合等,每年吸引游客50余萬人次。2023年,曾都區鄉投公司投資在該村實施新五師紀念地提檔升級項目,打造集紅色研學培訓、戶外拓展體驗、鄉村休閑住宿、餐飲娛樂等功能于一體的4A級紅色教育旅游景區。

紅色基因,已深深融入這片土地的脈搏。農家樂“紅軍食堂”推出南瓜飯、野菜湯等“憶苦思甜餐”,讓游客感受抗戰歲月的艱辛;功能完善的“紅培接待中心”,熱情迎接著來自八方的學子;盤活閑置農房,引進品牌民宿,提升游客體驗。

烽火歲月鑄豐碑,振興路上寫華章。從漿溪店打響湖北敵后抗日第一槍,到九口堰建軍;從“千塘百壩”的軍民汗水,到反日偽軍“掃蕩”的沖鋒號角——新五師在隨州大地上用忠誠與熱血鑄就的不僅是一座抵御外侮的鋼鐵屏障,更是一座永放光芒的精神豐碑。這座豐碑,銘刻著中華兒女的不屈脊梁,也照亮著新時代的鄉村振興之路。

本版圖片除資料圖外均由隨州日報全媒記者徐斌攝

《鄭州晚報》版面截圖