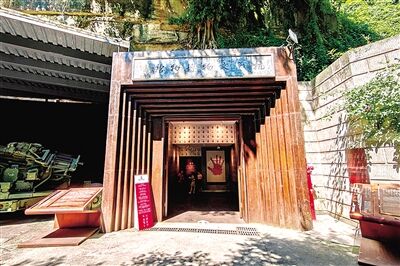

“抗戰大后方——重慶”單元的場景復原區

重慶建川博物館聚落內的抗戰文物博物館

位于九龍坡區的重慶建川博物館聚落,在抗戰文物博物館的防空洞展廳內,一張85年前印刷的地圖靜靜躺在展柜中。這張1940年由汪精衛偽國民政府印制的《最近實測新南京市詳圖》,紙張上的油墨依然清晰——它不僅是館內的一級文物,更是“東史郎訴訟案”中揭露日軍暴行的關鍵物證。80多年過去,當參觀者的目光掠過地圖上標注的“原南京最高法院”與周邊水塘時,那段被戰火灼傷的歷史,便從紙面躍入現實。

重慶市九龍坡區融媒體中心記者 范坤民

地圖背后:暴行的鐵證與正義的堅守

展開這張比例尺為1∶10000的南京地圖,這幅1940年8月再版的《最近實測新南京市詳圖》清晰地標明,原南京最高法院位于中山路四段的一個十字路口,隔街有兩大一小3個水塘,水塘布局與1998年在天津發現的1935年印制的南京地圖一樣。經過專家考證,這幅地圖是日本人控制下的汪精衛偽國民政府印制的,它也是著名的東史郎訴訟案的重要物證。在地圖中部偏東的位置,“原南京最高法院”的標識旁,幾處不規則的藍色色塊格外醒目——那是當年環繞法院的水塘。正是這些毫不起眼的標注,成為還原歷史真相的鑰匙。

東史郎系當年日本侵華老兵,年輕時隨軍到中國打仗,日本戰敗后回到國內。幾十年來,侵華的負罪感讓東史郎的心靈不得安寧,且晚年之后懺悔之心更加強烈。他寫的《我們的南京步兵聯隊——一個召集兵體驗的南京大屠殺》,其中記述了原分隊長西本(橋本光治)在南京最高法院門前,將一個中國人裝入郵袋,澆上汽油點火焚燒,最后系上手榴彈,投入池塘將其炸死的暴行。

1993年4月,橋本光治以日記記述“不實”“毀損名譽”為由,向東京地方法院狀告東史郎,并認為東史郎所述之事“純屬捏造”,甚至說“南京大屠殺也是虛構”并要求東史郎賠償損失,由此引發轟動一時的“東史郎訴訟案”。經過6年的漫長審理,東史郎敗訴了。1998年3月下旬中國有關人士收到東史郎的來信:“我受到猛烈的脅迫和攻擊:不許傷害日本軍的名譽!不許傷害戰友!我連人身安全都受到威脅。然而,我不會屈服,要把戰場的真相繼續公開發表,要求對日本侵略戰爭的非人道行為作出深刻反省!無論什么樣的非難,我都不屈服!”

20世紀90年代,東史郎為證清白提起訴訟,而這張地圖成為最直接的空間證據——它精確印證了東史郎日記中“法院前有水塘”的描述,與橋本光治的供詞形成鐵證鏈。

“文物不會說謊。”重慶建川博物館聚落講解員黃家新說,這張地圖的珍貴之處,在于它以“加害者印制”的特殊身份,反證了日軍暴行的真實性。汪偽政權繪制的地圖本是為粉飾統治,卻無意間為歷史留下了無法篡改的注腳。

在地圖所在的“日軍暴行”單元展廳,這樣的“沉默證人”還有很多。隔壁展柜,展柜內部文物全部來自侵華日軍士兵鹽谷保芳的捐贈,這是他于1942年到1945年間在中國山東泰安作戰時的用物,也是日本侵略者發給他的物資。其中有上等黃牛皮制作的厚底防滑登山靴,有鋁合金材料沖壓制造而成的豬腰子形狀飯盒,以及鋁合金水壺,還有一頂綠色防寒絨帽。

防空洞里的歷史長廊:十單元構筑的抗戰史詩

重慶建川博物館聚落的獨特之處,在于它將36個防空洞轉化為歷史的容器。這些誕生于抗戰時期的地下工事,曾是兵工廠的生產車間與避難所,如今成為11個主題展館的載體。抗戰文物博物館共設置有10個單元,近萬件抗戰文物,其中一級文物100余件,分為局部抗戰、中流砥柱、抗戰大后方——重慶、正面戰場、川軍抗戰、美軍援華、不屈抗俘、漢奸丑態、日軍暴行、偉大勝利等主題。

在“局部抗戰”單元的入口處,4把飽經滄桑的大刀靜靜陳列在玻璃展示柜中,仿佛在低聲訴說著那段烽火連天的歲月——這正是1933年初長城抗戰時期,西北軍大刀隊奮勇殺敵時使用過的兵器。

轉過彎便是“中流砥柱”單元,這里的展陳以紅色為主色調。一面巨大的電子屏上,滾動顯示著東北抗日聯軍的戰斗歷程。全國抗戰時期,中國共產黨始終高擎抗日民族統一戰線的旗幟,領導八路軍、新四軍及其他抗日人民武裝深入敵后,開辟抗日根據地,建立抗日民主政權。1931年9月至1945年9月,東北抗日軍民殲滅日軍17萬余人,敵后戰場殲滅日軍52.7萬余人,收復國土約100萬平方公里,為抗戰作出了重要貢獻,也付出了巨大犧牲。這段艱苦抗戰的歷史昭示了中國共產黨及其領導的抗日軍隊一直是全民族團結抗戰,爭取民族解放、國家獨立的中流砥柱!

在“抗戰大后方——重慶”單元的場景復原區,讓人瞬間穿越到1941年的防空洞。講解員介紹,在世界人民反法西斯和中華民族抗擊日本帝國主義侵略的偉大斗爭中,重慶作為國民政府“戰時首都”、世界反法西斯戰線遠東指揮中心和中共中央南方局以及八路軍駐渝辦事處所在地,作為第二次國共合作全國抗日民族統一戰線的主要陣地,歷經艱苦卓絕的戰爭洗禮,迅速從一座區域中心城市發展壯大為世界反法西斯名城,從一座內陸口岸城市發展壯大為重要的政治文化中心。

重慶,這座遭受了長達五年半大轟炸的城市,墻上的老照片里,被炸毀的街道旁,重慶市民正用雙手清理瓦礫,眼神中透著不屈的光芒。

川魂永駐:從“死”字旗到300萬壯丁的家國情懷

“川軍抗戰”單元的展柜里陳列著一面“死”字旗。這是抗戰時期四川人王者成送兒子王建堂從軍抗戰、臨行送兒的一面旗幟,正中一個大大的“死”字。

1937年盧溝橋事變發生后,全國抗日熱情高漲。王建堂組織青年志愿者數十人,自稱川西北請纓殺敵隊,到安縣縣政府請求上前線抗擊日本侵略軍。安縣縣長大加贊賞,命名為“特征義勇壯丁隊”。王者成用白布制旗一面送子出征,白旗正中大書一“死”字,右邊題寫“我不愿你在我近前盡孝,只愿你在民族分上盡忠”,左邊題寫“國難當頭,日寇猙獰,國家興亡,匹夫有分;本欲服役,奈過年齡,幸吾有子,自覺請纓;賜旗一面,時刻隨身,傷時拭血,死后裹身;勇往直前,勿忘本分”。

“‘七七’盧溝橋事變爆發后,30萬川軍徒步出川,裝備只有步槍、大刀和少量土炮。”講解員指著墻上的抗戰中川軍參加主要戰役一覽表,“他們穿著單衣渡過嘉陵江,走過秦嶺,蹚過黃河,在上海、江蘇、安徽、山西、山東、湖北等地浴血奮戰。”抗戰初期,30萬川軍出川,后陸續又有300萬壯丁奔赴前線。

裝備落后、缺糧少彈、草鞋單衣,川軍一度被認為是“最糟糕的軍隊”。然而,就是這樣一支部隊,卻在抗戰中進行了無數次艱苦、慘烈的犧牲,參加了中國戰場抗擊日軍的20余個大型會戰、戰役。川軍在前線的存在貫穿整個抗戰,平均每征召5名中國士兵里就有1名四川士兵,平均每犧牲5名中國士兵里就有1名四川士兵,換來了“川軍能戰”“無川不成軍”的名譽。

紀實文學《川人大抗戰》一書中寫道:全國抗日軍人中每五六人就有一個四川人;十五六個四川人中就有一人上前線;川軍犧牲巨大,傷亡人數約為全國抗日軍隊傷亡總數的1/5,共計64萬余人。

手印為證:80年傳承的精神火炬

抗戰文物博物館入口處的抗戰老兵手印墻,是最令人動容的存在。600余枚紅色手印整齊排列,有的指節粗大,有的手指殘缺,這些都是當年曾親上戰場的抗戰老兵按下的印記。

600余枚鮮紅掌印里,有一些手印的主人留下了赫赫威名。比如,創造過兩家萬億企業——招商銀行與平安保險的東江縱隊老兵袁庚的手印;有曾經在浙江前線埋地雷炸死日軍中將——酒井直次的川軍第23集團軍21軍工兵營長黃士偉的手印;還有在八路軍抗日前線的日人反戰同盟工作人員——小林寬澄的手印。但是絕大多數抗戰老兵,在退役后都過著默默無聞的生活。

開館7年來,這里累計接待觀眾超百萬人次,其中青少年占比達45%。

從《最近實測新南京市詳圖》到老兵手印墻,從西北軍的大刀到川軍的“死”字旗,重慶建川博物館聚落內的抗戰文物博物館的每一件文物,都是歷史的碎片。當這些碎片被精心拼接,便構成了中華民族抗戰的完整圖景。

這些記憶里的人物、畫面、實物成為老照片、文物,默默沉淀。在這片曾被戰火灼傷的土地上,這些沉默的文物正在訴說:和平,是對犧牲者最好的告慰,是對未來最堅定的承諾。

本版圖片 重慶市九龍坡區融媒體中心記者 曹鳴鷗 攝

《鄭州晚報》版面截圖