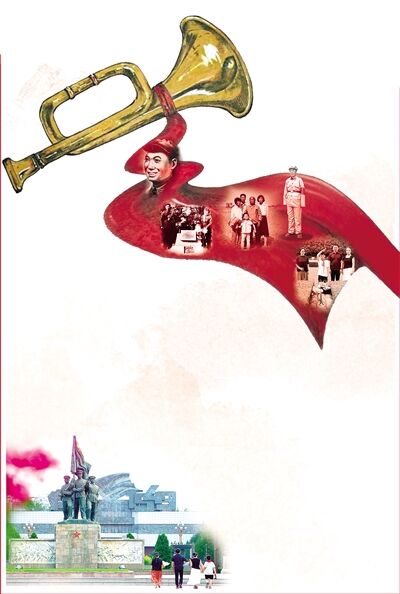

孔家三代人前往華北軍區烈士陵園為孔慶同烈士掃墓。 周濤 攝

晨光熹微,松柏靜立。

7月14日,石家莊,華北軍區烈士陵園。65歲的孔鳳霞帶著兒子、兒媳和孫子,肅立于爺爺孔慶同烈士墓前。10歲的高晟博莊重地捧著一把舊軍號。黃銅號身,光澤沉靜。孩子腰板挺直如小白楊,清澈的童音穿透陵園的靜謐:“高祖父,我聽見您的號聲啦!”孔鳳霞輕放白菊,淚光模糊中,3個時空無聲疊印:1942年爺爺血染冀中、2015年父親跪吻故土、此刻孫子的童聲回應。一場跨世紀的守望,在松濤聲中,如長卷鋪展……

信陽日報全媒體記者 時秀敏 周濤

1942·血色絕唱 號裂長空

1942年,深秋。河北省河間縣,左家莊的高粱地,朝霞如錦。

30歲的八路軍冀中軍區第八軍分區司令員孔慶同,身陷重圍。身后,戰友們剛撕開一道口子;身前,日軍的刺刀已閃著寒光逼近。他將最后2顆手榴彈,塞進染血的腰帶。

“嘀嘀嗒!”驟然間,一聲嘹亮、決絕的沖鋒號撕裂硝煙!日軍指揮官驚惶嘶吼:“奪下那把軍號!”如潮的敵人撲來。千鈞一發之際,孔慶同拉響了手榴彈。火光沖天!巨響震徹原野。那把跟隨他轉戰南北十五載的黃銅軍號騰空而起,劃出一道刺目的弧線,墜入浸血的土地。

這把軍號見證了少年孔慶同的覺醒。1927年,土地革命的紅色風暴席卷大別山,15歲的光山放牛娃孔慶同毅然加入農民赤衛隊。后隨隊伍編入紅二十五軍,擔任司號員。長征途中,他屢建戰功,成長為營級指揮員,但始終號不離身,他總說“軍號一響,魂都定了”。全面抗戰爆發后,他受中共北方局派遣,潛入天津、冀東,化裝成賣木梳的貨郎,在敵后暗夜中播撒火種。1937年12月,他在茅山諸樂寺吹響軍號,宣告冀東抗日聯軍第一支隊誕生。從冀東轉戰平西、晉察冀,再到冀中平原,他是讓敵人膽寒的“號角司令”。此刻,號角化作他生命的休止符,卻奏響了永不消逝的精神強音……

300公里外,豐潤縣何家峪,2歲的孔九齡正在玩泥巴。這個黃昏的驚雷,他懵懂不知。更不知道的是,他的人生軌跡,從此將與父親的英名和那片名叫“光山”的故土,綿延一場長達70年的深情羈絆。

2015·古稀歸途 淚灑故土

2015年11月3日,河南省光山縣文殊鄉龍塘村孔灣組。陽光微暖,空氣中彌漫著故土的氣息。

80歲的孔九齡,雙手顫抖,翻開那本泛黃厚重的《孔氏族譜》。指尖帶著朝圣般的虔誠,一遍又一遍地摩挲著3個并列的名字——慶能、慶同、慶忠。

“爸……家……找到了。”老人聲音哽住,肩膀微微聳動。身后的大女兒孔鳳霞,淚水無聲滑落,望向不遠處的大別山——這里的山林草木,也曾是少年孔慶同眼中的風景。

這條歸鄉路,跋涉了73年。

“河南光山”,從小就烙在孔九齡心上,具體鄉村卻未知。父親犧牲一年后,通訊員白云生輾轉尋到何家峪,母子才知噩耗。新中國成立后,白云生接他去唐山市鳳凰山干部子弟學校讀書,成人、工作、成家,可故鄉和親人,像心底的缺口。

20世紀80年代,河間縣籌建烈士碑,專程派人赴光山尋訪半月,未果;新世紀,他跑遍唐山的菜市場,打聽河南孔姓老鄉,無著。帶父親回家,成了他最大的念想。

2014年,民政部公布首批抗日英烈名錄,孔慶同位列其中。孔九齡老淚縱橫:“爸!國家記得您……可我……我還沒能帶您回家啊!”

轉機出現在2015年。抗戰勝利70周年之際,在河北“尋親使者”張紅琢、信陽日報社以及新縣、光山有關部門歷時近4個月的合力尋找下,根,終于找到了——孔慶同烈士的家鄉,就在光山縣文殊鄉龍塘村孔灣組!

“認親那天,天沒亮,父親就催著動身。”孔鳳霞回憶,十幾個小時的車程,父親望著窗外,眼睛很亮。他們將從華北軍區烈士陵園帶回的一抔黃土,輕輕撒入孔家祖墳,“父親跪在那里,額頭抵著新土,久久不起……那一刻,漂泊的靈魂,才真正找到了安放之處”。

夕陽染紅“花山寨”——紅二十五軍長征決策地。孔九齡換上紅軍裝拍照,山風吹動他的白發,像父親當年出征前的撫摸。在鄂豫皖蘇區革命烈士光山紀念碑前,面對“孔慶同”的名字,他深深鞠躬。

2019年,帶著夙愿已償的平靜,孔九齡走了。

“臨走前,父親抓著我的手。”孔鳳霞淚目,“他說,‘鳳霞,帶孩子們……常去看爺爺……根在光山,在大別山……’”

2025·四代守望 號聲回蕩

“那次尋根,我才懂父親。”河北唐山的家中,孔鳳霞翻著相冊。一張照片里,換上紅軍裝的父親站在花山寨前,笑容舒展如歸家孩童。“我們找到了根:血脈的根在孔灣,精神的根,在這片紅土地。”

1976年,唐山大地震那個驚魂之夜。孔九齡剛從瓦礫堆里拼命扒出3個女兒,就聽見鄰居的呼救聲。沒有絲毫猶豫,他轉身沖向搖搖欲墜的廢墟,用磨出血的雙手,一塊磚頭一塊石頭地扒呀扒……整整兩個小時,硬是將鄰居從死神手中搶回。返回找被埋的二女兒時,余震的悶響就在頭頂,所幸有驚無險。“就在那一刻,我明白了,爺爺為何在絕境中吹響軍號,父親為何在生死關頭先救他人。”孔鳳霞說,“孔家人,危難時,心總向著別人。”

這心性,也在平常日子里閃光。

孔九齡在陶瓷廠干了一輩子。日子緊巴時,拆解廢棄下腳料補貼家用,也絕不麻煩組織。“國家養大我,夠了。”紅色血脈流淌在后輩身上:重外孫高健在崗位上連續5年受嘉獎;重外孫女王品輝上大學時就入了黨。“遇到難關,熬到深夜,耳邊像有太姥爺的號聲……”王品輝說,“就覺得,能過去。”

退休后的孔鳳霞有了新使命。帶孫子時,爺爺的故事是最好的啟蒙。小孫子聽了高祖父的故事,對一把長輩送的小軍號愛不釋手。她也更致力于研究、傳播紅色文化,打理公眾號,筆耕不輟。她寫爺爺浴血奮戰,寫父親半生尋根,寫家族守望傳承。方寸屏幕間,那染血的軍號,在更多人的心頭蕩起漣漪。一條條真摯的留言和私信,讓她確信:“這軍號,不僅屬于孔家,也照亮了更多尋找精神坐標的心靈。”

永恒·號魂不滅 永耀復興

歲月無聲,英雄長眠,號角不息。

潘家峪慘案紀念館內,孔鳳霞一家常靜立展柜前。孔慶同化裝成貨郎深入敵后時用的褡褳和武器,靜靜陳列。褡褳舊了,武器銹了,無言訴說著當年的艱險與智勇。每一次凝視,都是對紅色基因的虔誠觸碰。

華北革命戰爭紀念館,“孔慶同烈士”畫像前,年輕的講解員動情講述“號角司令”的傳奇:“……那把軍號,是他15歲投身革命洪流的起點,是他指揮千軍萬馬的武器,最終,也化作了他在冀中平原上最壯烈的生命絕唱!號聲所向,是信仰的燈塔、沖鋒的意志,是中華民族永不屈服的脊梁!”

陵園深處,松濤陣陣。孔家人的腳步,年復一年,丈量著從墓碑到心靈的距離。

“孔家人,年年來,風雨無阻。”陵園革命文物科負責人戚欣,見證了這份穿越時空的執著守望,“陵園,是英魂歸處,更是生者與歷史、與先烈進行精神對話的圣地。一個家族的念想,千千萬萬家族的念想,連起來,就是中華民族走過的路和要去的方向。”

80多年前,一個青年把生命化作驚天號角;80多年后,那聲音從未消散——它融進松濤,刻進族譜,也響在重外孫深夜攻關的案頭,更縈繞在小玄孫手捧軍號、仰望晨曦的純凈目光里。

館外,風過松林,宛如萬千軍號低吟。

館內,參觀者在電子留言簿上,鄭重地寫下:“軍號長鳴,家國永念!”

那把跨越戰火與和平的軍號,在孔家五代人精神的長征路上,低回、激蕩、永恒回響……

①:孔慶同畫像②:1961年,孔九齡和妻子帶著不滿2歲的孔鳳霞為父親掃墓。③:1987年,河間縣為孔慶同烈士立碑時,孔九齡帶著家人在父親犧牲地留影。

資料圖

④:2015年,回光山縣認親的孔九齡在紅二十五軍長征決策地“花山寨”,換上了紅軍裝。 時秀敏 攝⑤:2025年,孔鳳霞帶著家人為爺爺掃墓,孫子高晟博在高祖父的墓碑前敬少先隊員禮。周濤 攝

《鄭州晚報》版面截圖