中國軍隊在嘉善阻擊入侵的日軍

嘉善阻擊戰紀念碑

盛夏嘉興,草木依然蔥蘢。在浙江省嘉善縣七天七夜阻擊戰紀念園,一位退休老黨員正在修剪草木。在他身旁,一座黢黑的碉堡寂然矗立。這座由鋼筋水泥建造的碉堡,是“乍浦—平湖—嘉善—西塘”碉堡群中國抗日國防工事的一部分,在80多年前經歷了“浙江抗日第一仗”嘉善阻擊戰的炮火洗禮。

嘉善處于滬杭咽喉,地理和戰略位置十分重要。1937年11月8日,當日軍的飛機、大炮襲來,中國軍人筑起血肉長城阻擊敵人。中國軍隊以沉重的代價,在從楓涇到嘉善縣城11公里鐵路沿線,牽制了日軍對上海守軍的攻擊,遲滯了敵軍進攻南京的時間和步伐。

嘉興日報全媒體記者 朱勝偉 黃燁 沈虹陽/文 楊欽朝/圖

碉堡群中的烽火記憶

“七天七夜阻擊戰紀念園有3座碉堡,兩座是歷史遺跡,還有一座是遷移過來的。”頂著夏日的陽光,嘉善縣惠民街道毛家社區黨支部書記、居委會主任許良帶著記者去尋訪歷經滄桑仍舊挺立的碉堡。

沿著紀念園的小路前行,一座黢黑的長方體建筑映入眼簾。這座建筑比成年男子略高一些,由水泥澆筑而成,正面有一個長方形的開口,側面也有小一些的孔。

“大的是火炮孔,小的是機關槍射擊孔,內部面積有十二三平方米,是比較大的碉堡。”許良帶著記者走進碉堡,拇指粗的鋼筋裸露出來,依稀能看出當初建造時用料考究,“修建用的鋼筋水泥都是花重金從外國進口的,非常堅固。”

而不遠處的另一座碉堡則小許多,內部僅能容納一兩個人站立。碉堡的射擊孔對著當初的往來要道。

1933年,中國方面鑒于一·二八事變教訓,針對日本侵略意圖和日軍可能進攻的方向,決定在京滬杭地區構筑國防工事,在浙江境內修筑了號稱“東方興登堡防線”的“乍浦—平湖—嘉善—西塘”國防工事,其設計者正是當時在德國被稱為“國防軍之父”的漢斯·馮·塞克特將軍。

該國防工事竣工于1937年,共建造大大小小的鋼筋水泥碉堡、掩體1076座,僅嘉善境內就有碉堡316座。

日軍士兵火野葦平在一封家書中這樣寫道:“在向南京進擊的戰斗中,最為激烈的一戰就數嘉善之戰了。在道路兩旁,從無數的碉堡里猛烈射出的子彈,接連不斷地向我們飛來……”

目前嘉善境內仍遺存100多座碉堡,散布在阡陌鄉間,其中大部分已有破損。

2015年,以紀念中國人民抗日戰爭勝利70周年為契機,毛家社區籌資修建了七天七夜阻擊戰紀念園及史料展覽館,于2017年7月1日對外開放。

一陣驟雨襲來,許良帶著記者在“少將亭”中避雨。紀念園中有3個亭子,以軍銜或軍人的名字命名。

許良對記者說:“碉堡建好不久,日軍就來了。”

淞滬會戰爆發后,嘉善不斷遭到日軍轟炸。1937年11月初,淞滬會戰進入最后階段。11月5日,10余萬日軍在杭州灣北岸登陸,其主力第18師團如猛獸般踏縣過鎮,戰火直指滬杭咽喉之地——嘉善。

從侵略者的意圖不難看出:占嘉善,攻嘉興,切斷蘇嘉鐵路,封堵守衛上海的中國軍隊,并沿太湖西岸進犯南京。

嘉善告急!國民政府軍政部第三戰區司令長官命令第十集團軍總司令劉建緒,調集預備11師41團、109師、128師、暫編13旅1團、62師368團等部隊15570余名官兵,日夜兼程奔赴嘉善阻擊日軍。

七天七夜的喋血阻擊

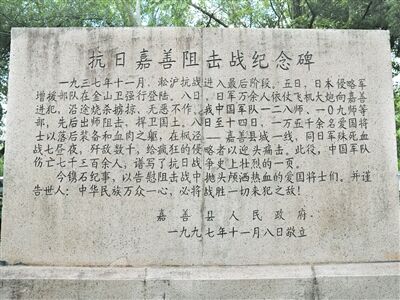

如今的嘉善縣城早已發生了翻天覆地的變化,但抗戰的印跡依然可循。泗洲公園里,抗日嘉善阻擊戰紀念碑上,1萬多名抗戰英雄的形象以7個臉龐的浮雕呈現。東側則是由張愛萍將軍親筆題寫的“抗日嘉善阻擊戰紀念碑”。

80多年前的七天七夜,是不容忘卻的血色記憶。在1995年出版的《嘉善縣志》中單列了一章節“抗日”,對嘉善阻擊戰進行了詳細還原。

1937年11月8日,日軍第18師團于上一日攻占金山縣城后,開始對嘉善東大門楓涇鎮(現屬上海市金山區)大肆轟炸。8日下午,2000多名日軍在北旺涇村一帶受到預備11師警戒連抵抗,警戒連憑借倉促構筑的單人掩體與日軍激戰,擊斃日軍30余名。但因三面受敵、彈藥耗盡、后援未至,警戒連全部犧牲。

這一日,嘉善阻擊戰正式打響。

第二天凌晨,中國軍隊109師327旅654團抵達嘉善。就在換防之際,日軍陸空聯合向楓涇發起猛攻。入夜,形勢更為嚴峻。日軍企圖包圍兩翼,中國軍隊且戰且退,雙方展開了一場犬牙交錯之戰。

嘉善縣城亦遭炮火轟炸。11月8日至9日,嘉善縣城王家弄至費家橋一帶,日軍飛機投彈數百枚,炸毀房屋600余間。

11月10日一早,128師382旅在南星橋港西岸布防后不久,日軍飛機開始低空轟炸,南星橋東橋堍的日軍用機槍掃射,意圖沖上南星橋。

激戰從早上一直持續到天黑,128師官兵傷亡600余人,田野里、壕溝里、河浜里,到處是陣亡官兵的尸體;南星橋港西岸的南橋村成為一片焦土,全村200多戶住房,只燒剩兩間半。

11月11日凌晨,日軍突破防線,沿鐵路攻擊至陸家浜,遭128師767團頑強反擊。鏖戰至黃昏,中國軍隊將日軍驅逐至陸家浜以東地區。入夜后,日軍向南竄犯,受到109師653團阻擊。

11月12日淞滬會戰結束,上海淪陷。這一日,日軍在嘉善不斷增加援兵,向中國軍隊左翼南祥符蕩入侵。經過一番喋血惡斗,日暮時分,中國軍隊雖挽回全線頹勢,但已犧牲過半。入夜,日軍繼續向左翼包抄,使得中國軍隊的防守面更廣,兵力更顯單薄,戰局面臨被動。

11月13日凌晨4時許,敵軍猛攻城北司令部,中國軍隊經兩小時血戰將其擊退。上午11時許,日軍突破陣地,764團被圍。與千余敵人多次肉搏后,764團兵員已盡。

11月14日,日軍全面猛攻,陣地多次易手。中日雙方軍隊在火車站至縣城西門外67號鐵路橋一帶戰斗到天黑。

當天,109師師部撤至七星橋,余部仍陷入重圍。退路被隔斷的109師眾多官兵,迫于形勢投河自盡。師長趙毅后來感慨道:“此次戰役,悲慘已極,壯烈已極。”

11月14日晚7時,128師師部撤至七星橋,嘉善阻擊戰落下帷幕。嘉善縣城于當天落入日軍之手。

中國軍隊以血肉之軀筑起鋼鐵長城,以沉重的代價,在從楓涇到嘉善縣城11公里鐵路沿線,牽制了日軍對上海守軍的追擊,遲滯了敵軍進攻南京的時間和步伐。

11公里的不朽英魂

2018年10月,128師中唯一的嘉善籍抗戰老兵謝天佑去世,享年94歲。曾經的他是128師中年齡最小的一個,而1500余名128師英靈長眠于嘉善,生命永遠定格在了年輕的模樣。

中國作家協會會員、嘉興市文史研究館館員、長篇小說《七天七夜》作者曹琦曾是謝天佑的鄰居,對他的故事十分了解。“1937年,戰火燒到嘉善的時候,很多人都逃難走了,謝天佑沒有走,因為放牛娃出身的他要看管主人家的三頭牛。”曹琦向我們說起了這位抗戰老兵的故事。

直到他的草棚住進了128師的連長陳康強,他才結束了擔驚受怕的日子。

在嘉善戰場上,來自湘西以苗族、土家族青年為主的128師戰斗力最強,其前身是著名的湘西“筸軍”,擅長白刃拼刺。

謝天佑經常放牛,熟悉地形,跑得也快。于是,13歲的他成為128師的一名傳令兵,嘉善阻擊戰是他的第一戰。

大部隊撤離嘉善前,128師的師長顧家齊讓謝天佑去給陷入重圍的友軍兩個團傳達撤退命令,將事先寫好的紙片小心翼翼地折成長條,塞進謝天佑衣襟下擺的貼邊里。

路上一條大河擋住去路,謝天佑便脫掉衣褲,將其疊好后置于頭頂,再用草帽上的帶子拴住下巴頦兒,踩著水慢慢地游到對岸,就這樣,情報準時送到了團部。

嘉善阻擊戰后,128師收到蔣介石簽發的嘉獎令和4萬銀元,每個官兵領到5個銀元,謝天佑卻拿到了10個銀元。顧師長說,因為及時送達消息,避免了更大傷亡,所以給他翻倍獎勵。

嘉善阻擊戰,“筸軍”打出了不畏生死、誓死衛國的驍勇軍風。然而這一仗,也讓鳳凰城幾乎家家掛白幡、戶戶戴孝帕,哀祭陣亡子弟的忠魂。

著名作家沈從文的多位親友包括其三弟沈荃也參加了嘉善血戰,并多有死傷。沈從文曾撰文記述了這慘烈一戰:“只要想想,一個師開到前線去,血戰七晝夜,白天敵人三四十架飛機輪流來轟炸,晚上部隊又得趁方便夜襲,有些同鄉工事和后方隔絕了,七晝夜不吃、不睡。血戰的結果,4個團長受傷,4個團副死去3個傷一個,12個營長死去7個傷5個,連排長死去三分之二,負傷三分之一。兵士更難計。看看這些數目,就可以知道同鄉在前線的犧牲如何大如何壯烈!”

在嘉善阻擊戰的七晝夜中,中日雙方軍隊投入兵力約2.5萬人,其中日方約1萬人、中方1.5萬人,中方傷亡、失蹤人員達7317人。

中國軍人全憑一身血肉與日軍殊死決戰,硬生生迫使擁有先進裝備的日寇只推進了11公里,并讓日軍付出數千人傷亡的代價。

這11公里,留下了無數的英魂。他們的肉體倒下了,挺起的是民族的脊梁。

鳳凰籍著名藝術家黃永玉生前多次來到嘉善憑吊鳳凰故人。2014年9月30日,我國首個烈士紀念日,黃永玉創作的《雞連長》雕塑在位于嘉善泗洲公園內的抗日嘉善阻擊戰紀念碑前落成。

忠魂不泯,浩氣長存。一年又一年,總有人千里迢迢來到嘉善,祭奠永遠年輕的陣亡官兵,有心人還找到南星橋遺址,在殘存的石墩上種下了萬年青。

《鄭州晚報》版面截圖