延安城區 鄧志宏 攝

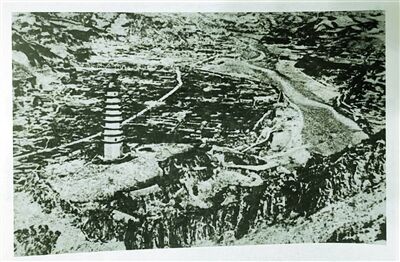

日機轟炸后的延安城 (翻拍自《血色記憶——日軍飛機轟炸延安紀實》)

“嗚——嗚——嗚——”

7月7日上午,警報聲驟然劃破延安上空。

寶塔山上,來自浙江杭州的游客張武峰剛剛瞻仰過寶塔,正被塔西側的明代鐵制洪鐘吸引。

“這口鐘是國家二級文物,敲響之后音質清宏,余聲久繞,可傳方圓3至5公里。在抗戰期間,它曾作為報警之用被敲響……”

頭頂警報轟鳴,眼前洪鐘靜默。聽著講解,張武峰不由呢喃:寶塔長存,警鐘長鳴啊。

延安市融媒體中心記者 劉彥 南衛東

抗戰后方 后方前線

時間回溯。1937年7月7日,盧溝橋槍響,宛平城告急,日本帝國主義發動全面侵華戰爭。

七七事變的第二天,中國共產黨中央委員會向全國發表抗戰宣言:“全中國的同胞們,平津危急!華北危急!中華民族危急!只有全民族實行抗戰,才是我們的出路!”

中華兒女,共赴國難。延安城內,千萬顆心,埋藏著對敵人的仇恨,無數的人,發出了對敵人的怒吼。

那一年,剛剛4歲的折正千還不明白,“打日本,救中國”是全國人民的共同心聲。但是,當無數熱血志士引吭高呼“打倒日本帝國主義”時,當延安大街上軍民誓師抗日、百姓反日大游行時,他小小的身軀也熱血沸騰。

黃河在怒號,民族在抗戰。延安,中共中央所在地,成為中國人民抗日戰爭的政治指導中心。

“在共產黨的積極推動下,抗日民族統一戰線形成。正面戰場、敵后戰場協同配合,共同抗擊日本侵略者。”曾經負責《血色記憶——日軍飛機轟炸延安紀實》一書資料搜集工作的折正千講述。

《中共中央為公布國共合作宣言》和廬山談話發表,國共兩黨第二次合作正式達成。洛川會議通過《中共中央關于目前形勢與黨的任務的決定》和《抗日救國十大綱領》。

1937年8月25日,中共中央軍委發布命令:中國工農紅軍改編為國民革命軍第八路軍。全軍約4.6萬人,積極練兵,整裝待發。

“軍民要齊心,抗日打先鋒,這一個主張全國都響應,今番渡得黃河來,誓把敵人消滅凈。”滔滔黃水之上,八路軍將士們唱著《抗日將士出征歌》,開赴抗日前線。南方8省13個地區的紅軍游擊隊,改編為國民革命軍陸軍新編第四軍出師抗日。

鳳凰山麓的窯洞中,毛澤東集中全黨的智慧,撰寫了《論持久戰》和《抗日游擊戰爭的戰略問題》。他批駁了“亡國論”與“速勝論”的錯誤觀點,得出了“抗日戰爭是持久戰,最后勝利是中國的”正確結論。

“延安成了抗日戰爭前線的后方、后方的前線。與此同時,日本軍國主義則把這里視為了‘眼中釘’‘肉中刺’。”折正千說。

日軍轟炸 圣地浴火

那是延安城一個陽光燦爛的好日子,又是星期天,那天上午各機關、學校、部隊和工廠的人們都進城趕市,滿街到處人頭攢動,一派熱鬧繁華場景。

“當當當!”突然,從寶塔山傳來了急促的鐘聲,那是防空警報聲。在屋的母親、姐姐和我快速跨出大門向西山根轉移。因母親拖著一雙小腳跑不快,就催著姐姐別顧她,讓先把我引到防空洞里。剛過北十字,天空就傳來了“嗡嗡嗡”的聲音,我們回頭看時,母親還在不停地招著手,催促我們快點跑。只聽幾聲巨響,一股氣浪將我們沖倒在地……

“這是日軍飛機轟炸延安的親歷者申易口述的。”折正千說,那是1938年11月20日,日軍飛機首次轟炸延安。“我家就住在延安城內北巷,那天早上,才5歲的我突然被二姐抱起倉皇地往外跑。滿街都是人,娃娃哭,大人喊,亂成一鍋粥。”92歲的折正千現在還記憶猶新,“飛機到了城區上空后不停地‘下’炸彈,城里發出‘轟隆轟隆’的爆炸聲,黑煙滾滾,塵土飛揚……”

“日本轟炸延安,是早有預謀的侵略行徑,其主要意圖在于削弱中國共產黨及其所領導的軍隊和人民的抗日意志。”廣東省《河源日報》原副總編輯畢醒世是老延安人,他家當時就在如今的鳳凰廣場附近,日軍飛機首次轟炸延安時,他父親就躲在這里。

7月24日傍晚,畢醒世坐在鳳凰廣場的花壇邊講述:“我爸說,飛機從寶塔山下的小河方向飛過來,沿著鳳凰廣場中線一路炸上來,直炸到西山毛主席住的地方附近,院墻那兒就落了一顆炸彈。”畢醒世的姨娘劉英當時也藏在鳳凰山腳的防空洞,親眼看到炸彈爆炸。

“父親說,炸彈‘嘩’地下來,炸死一片人。有個女的,厚棉衣被炸開燒著,大片皮膚露出來,冒著黑煙……”因為受過防空訓練,畢醒世的父親只受了一點輕傷,但他叔叔卻被炸掉了一條胳膊。

“那時人們防空意識不強,死傷嚴重。”折正千說,據記載,日軍飛機首次轟炸延安共炸死延安軍民30人,傷122人。為防止空襲,當晚延安城里的中央機關、單位和學校都遷到城外山溝里。延安鳳凰山革命舊址“毛澤東舊居簡介”中清晰記載:“1938年11月20日,因日寇飛機轟炸延安城,毛澤東連夜移住楊家嶺。”

“當時,延安市各界已經成立防空協會,明確規定:設立防空警報所,以擊鐘為號。”折正千說,自那次轟炸后,日軍就不斷來騷擾,寶塔山的鐘聲一直響到了1941年8月。

鐵證如山,不能忘卻。1938年11月20日至1941年8月19日,近33個月,日軍飛機共轟炸延安17次,架次208架,投彈1690枚,炸死214人,炸傷184人,延安城變成一片瓦礫……

寶塔長存 警鐘長鳴

延安夏夜,清涼舒爽。鳳凰廣場上,老人跳舞,孩童嬉戲,人們散步聊天。

畢醒世還在講述:“我父親的一個侄女,當時只有五六歲,在轟炸中被炸沒了。這對父親打擊很大,每次想起都痛哭流涕。”正當此時,廣場上空飛過一架飛機,轟鳴聲中,有孩子向媽媽撒嬌:“媽媽,你也帶我坐飛機出去玩兒!”

“同樣是飛機飛過鳳凰廣場上空,80多年前是轟炸,80多年后是孩子要‘坐飛機出去玩兒’。”畢醒世說,“這正是我們不能忘記日軍飛機轟炸延安的根本所在。”

所以,20年前他就下定決心要搜集日軍轟炸延安的史料。大量查閱日本當時的報紙、畫報、相冊等,找到就花重金購買。時光不負有心人。2015年8月,紀念抗戰勝利70周年之際,“日本飛機轟炸延安”史料展在鳳凰廣場展出,無可爭辯的圖片和日文資料有力地還原了抗戰時期日軍飛機轟炸延安的真實歷史。又一個10年過去,他堅持搜集整理,并在其編著的《老照片中的延安》一書中做了集中展示。他說:“這是我們不能忘卻的歷史呀!”

走進延安革命紀念館,在“日軍飛機轟炸延安統計”展陳前,江蘇南京游客孫標給7歲的女兒和6歲的兒子講道:“日本轟炸中國,不管是南京還是延安,不管是廣州還是重慶,這些歷史,我們不能忘,你們也不能忘。”

在延安仙鶴嶺公墓紅軍苑中,河防保衛戰的39位英烈紀念碑靜靜矗立。公墓負責人宣永紅和畢醒世正謀劃著建設“日軍飛機轟炸延安遇難者紀念墻”。“銘記歷史,是為了更好地警醒未來。”宣永紅說。

警報聲終將消散。寶塔山上,洪鐘之下,張武峰再次感慨:歷史的烽煙,就是今天的鏡鑒。寶塔山的鐘聲正穿越時空,提醒人們銘記歷史深處那刻骨銘心的民族創痛,更警醒我們珍愛和平、開創未來。

《鄭州晚報》版面截圖