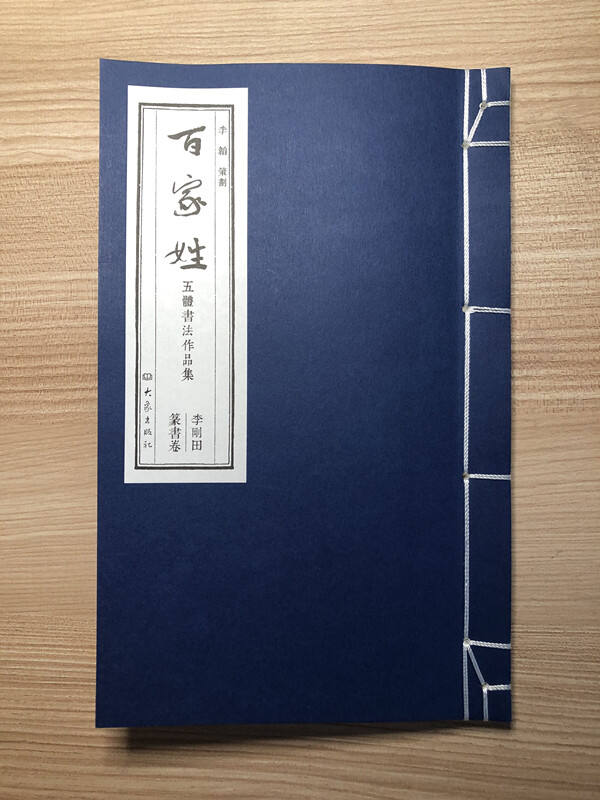

歷代關于《百家姓》方面的圖書浩如煙海,而將姓氏文化與書法藝術有機完美結合、以線裝本一函五冊形式呈現的,《百家姓五體書法作品集》在國內尚屬首次。

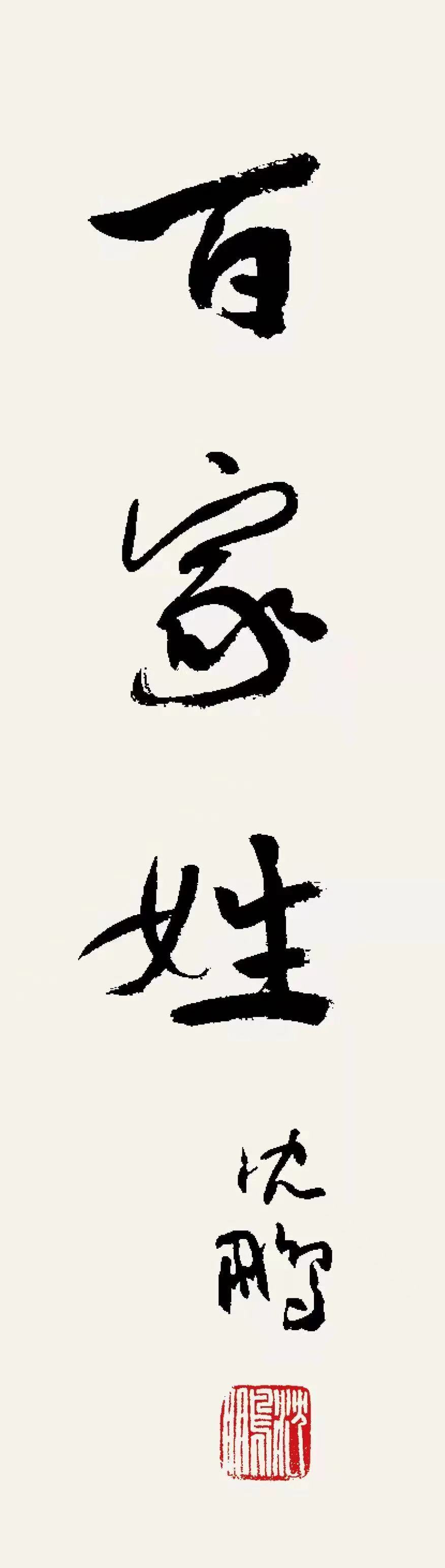

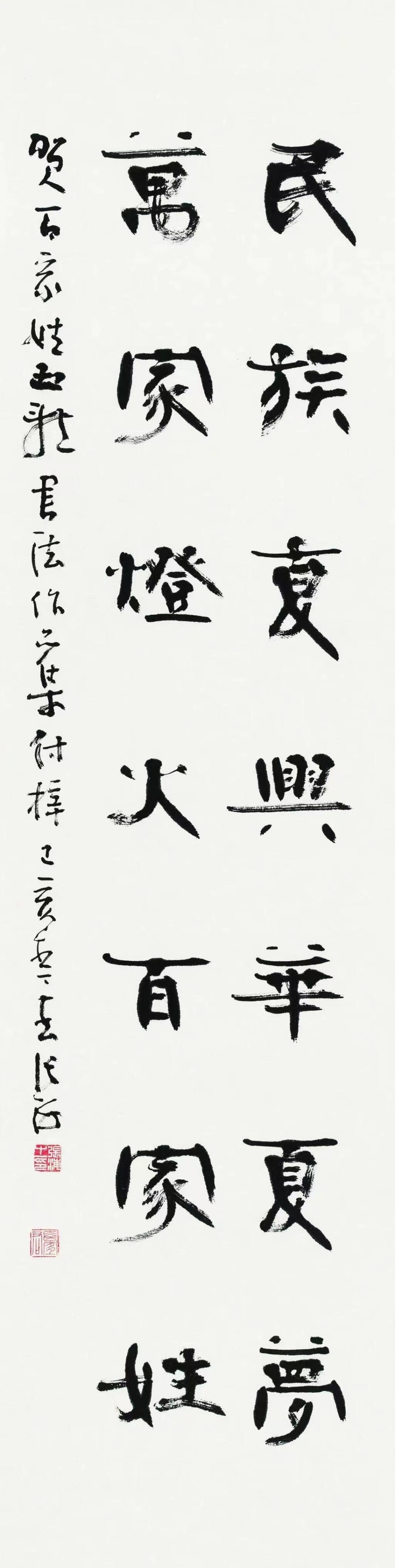

此套圖書由沈鵬、張海、孫曉云三任中國書協主席聯袂加持,大象出版社歷時三載,匠心出版,甫一問世,即榮獲中國編輯學會組織的第三十屆“金牛杯”優秀美術圖書獎銅獎。

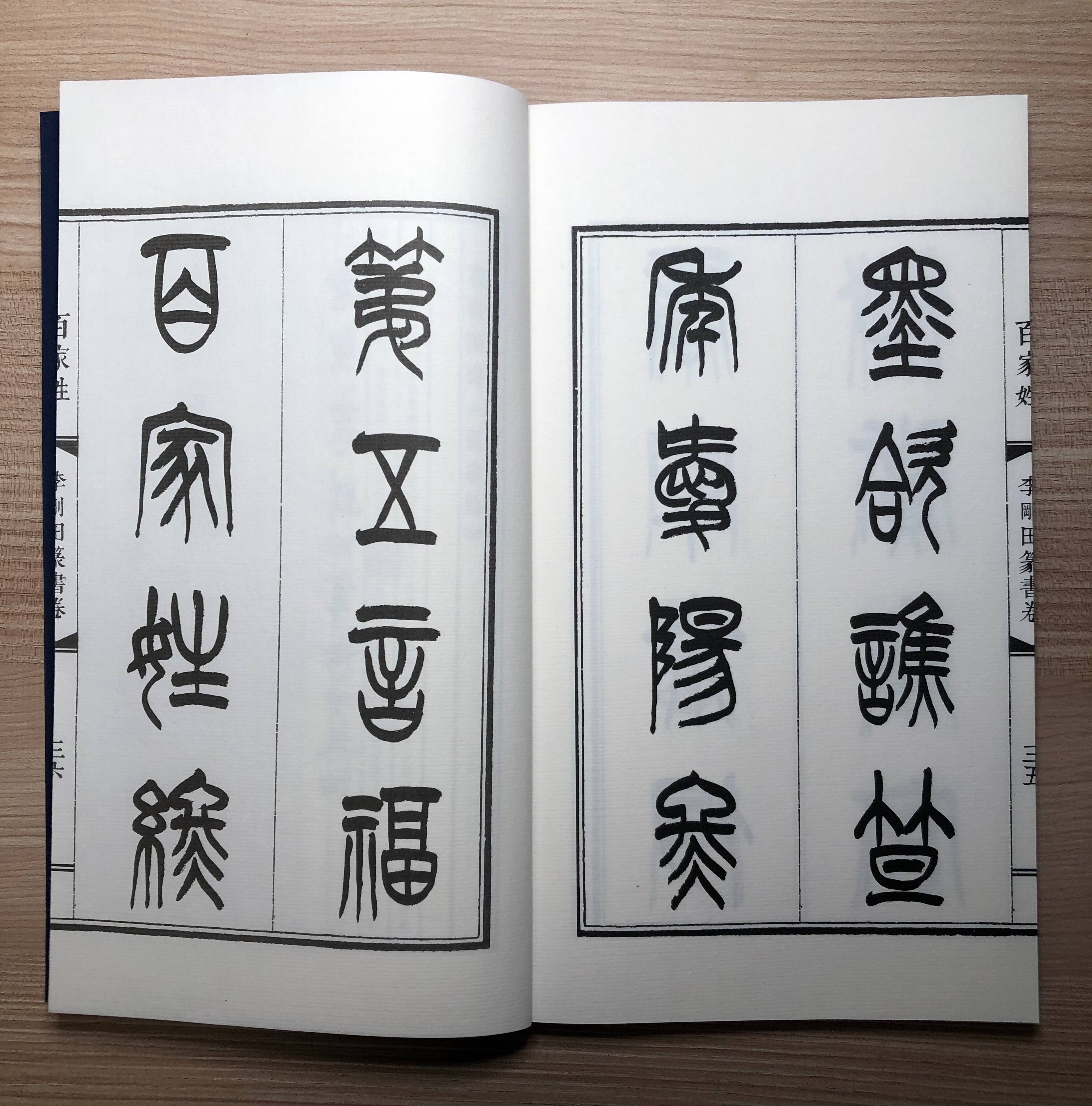

從5月7日起,陸續推出《百家姓五體書法作品集》孫曉云楷書卷、李剛田篆書卷、胡抗美草書卷、毛國典隸書卷、龍開勝行書卷相關評論,敬祈垂注。

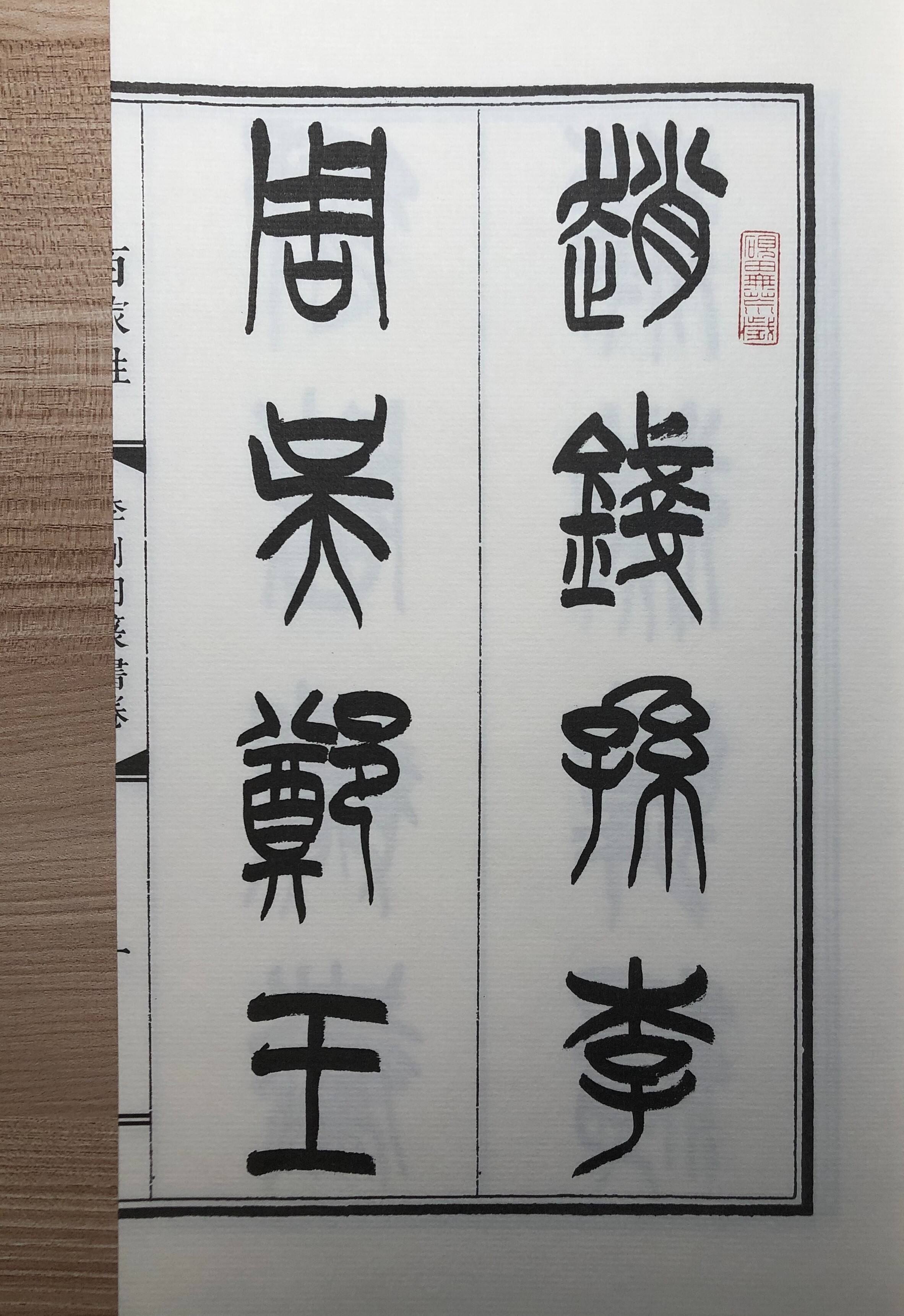

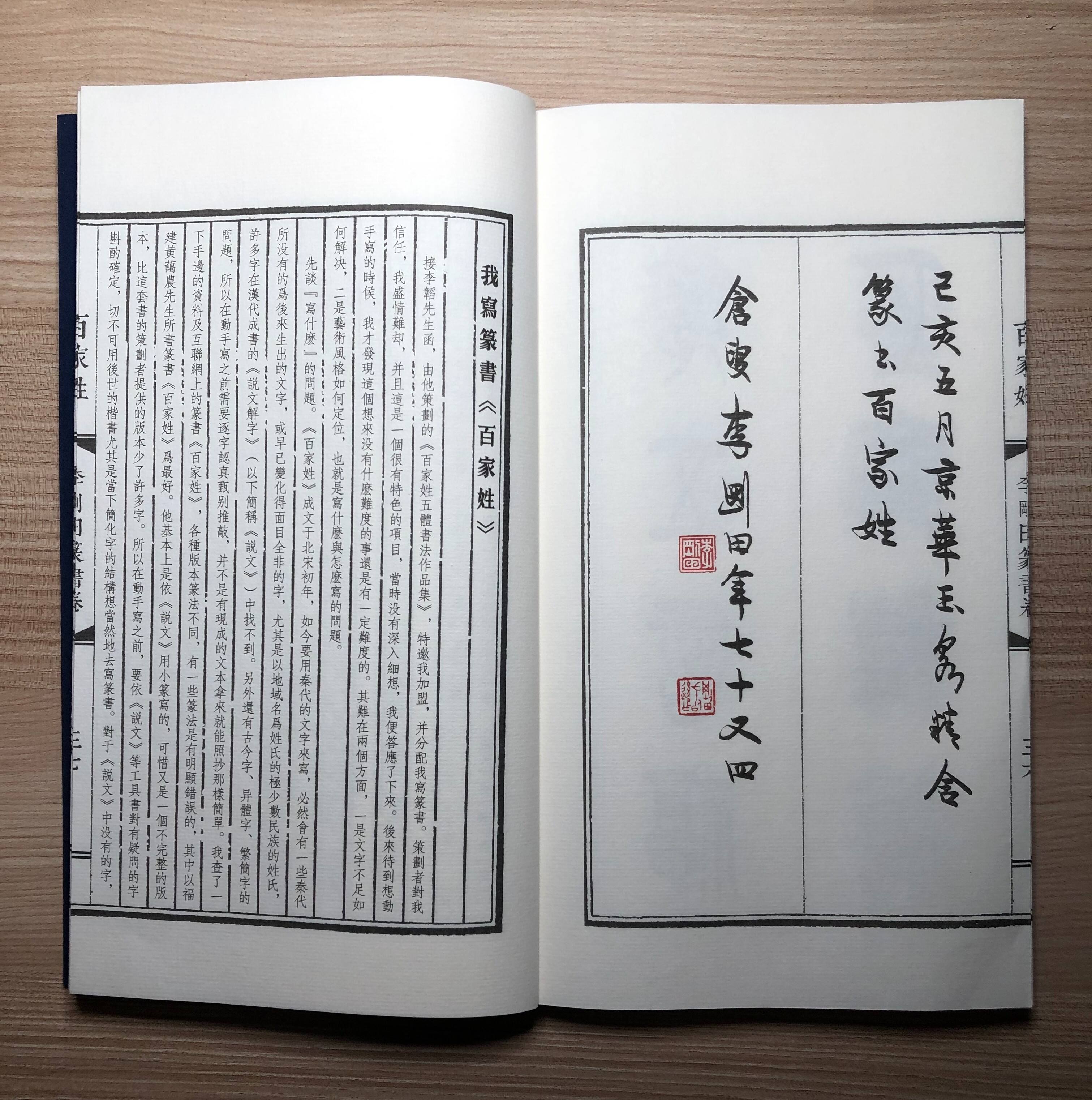

我寫篆書《百家姓》

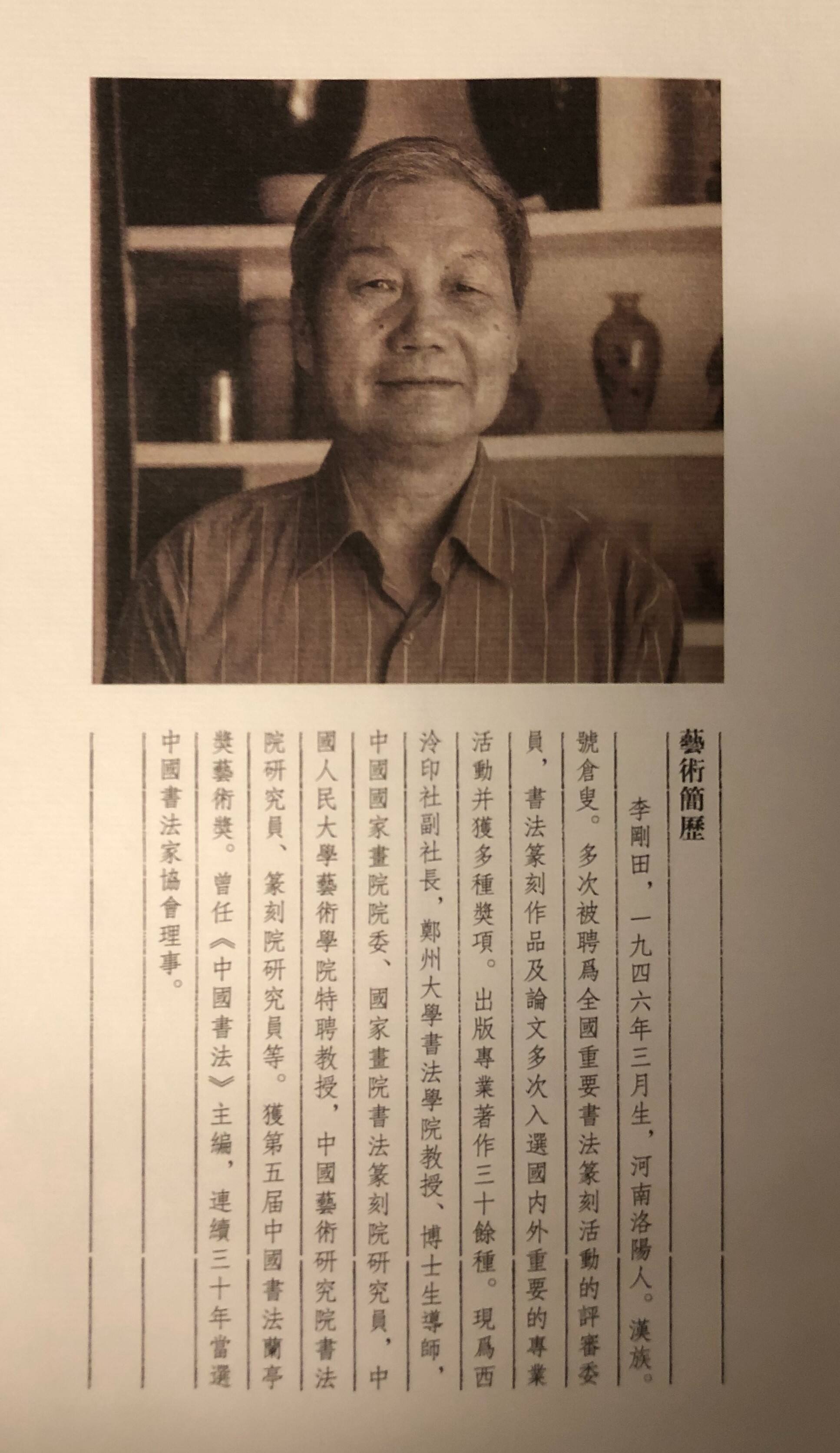

李剛田

接李韜先生函,由他策劃的《百家姓五體書法作品集》,特邀我加盟,并分配我寫篆書。策劃者對我信任,我盛情難卻,并且這是一個很有特色的項目,當時沒有深入細想,我便答應了下來。后來待到想動手寫的時候,我才發現這個想來沒有什么難度的事還是有一定難度的。其難在兩個方面,一是文字不足如何解決,二是藝術風格如何定位,也就是寫什么與怎么寫的問題。

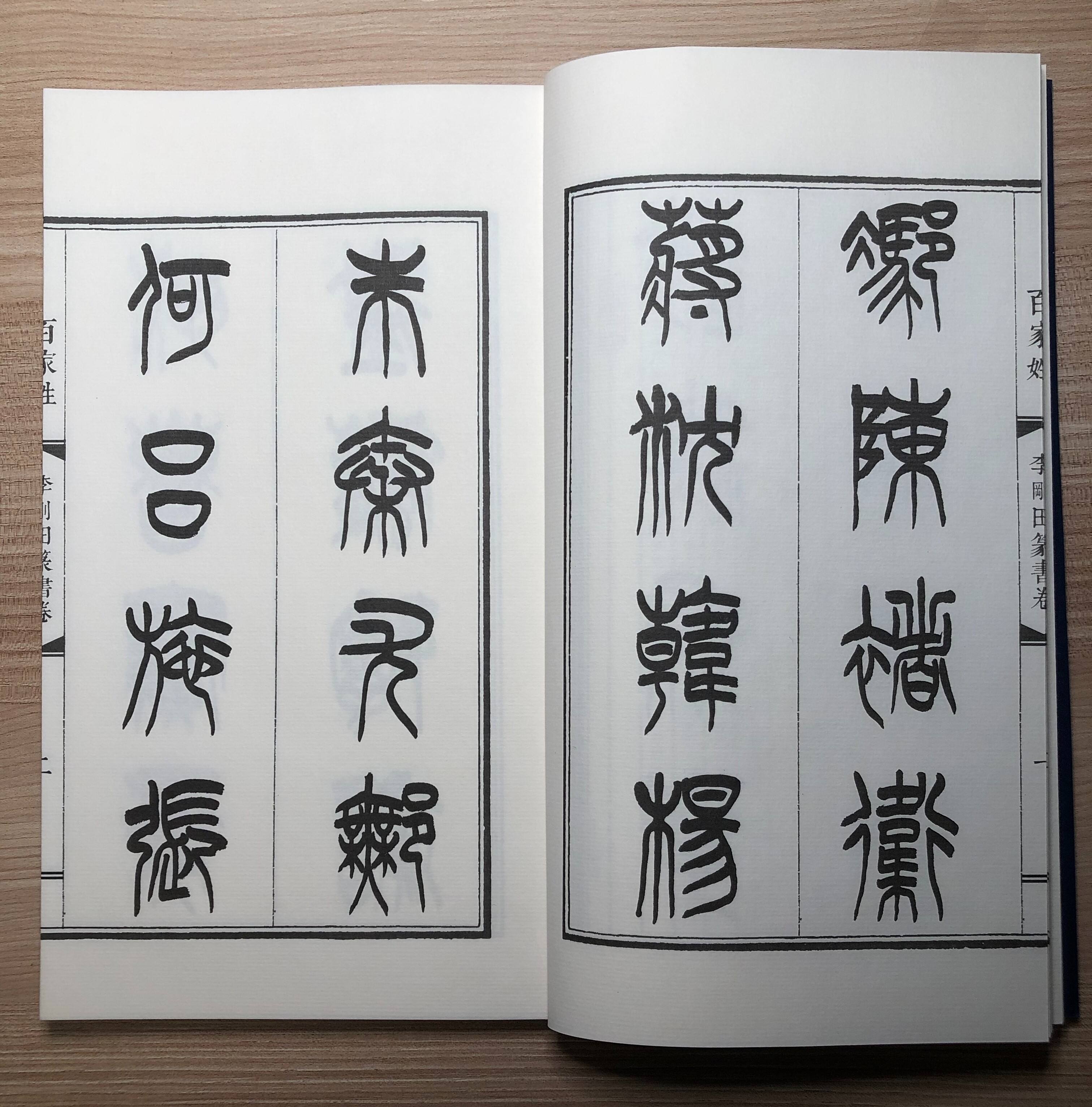

先談“寫什么”的問題。《百家姓》成文于北宋初年,如今要用秦代的文字來寫,必然會有一些秦代所沒有的為后來生出的文字,或早已變化得面目全非的字,尤其是以地域名為姓氏的極少數民族的姓氏,許多字在漢代成書的《說文解字》(以下簡稱《說文》)中找不到。另外還有古今字、異體字、繁簡字的問題,所以在動手寫之前需要逐字認真甄別推敲,并不是有現成的文本拿來就能照抄那樣簡單。

我查了一下手邊的資料及互聯網上的篆書《百家姓》,各種版本篆法不同,有一些篆法是有明顯錯誤的,其中以福建黃藹農先生所書篆書《百家姓》為最好。他基本上是依《說文》用小篆寫的,可惜又是一個不完整的版本,比這套書的策劃者提供的版本少了許多字。所以在動手寫之前,要依《說文》等工具書對有疑問的字斟酌確定,切不可用后世的楷書尤其是當下簡化字的結構想當然地去寫篆書。

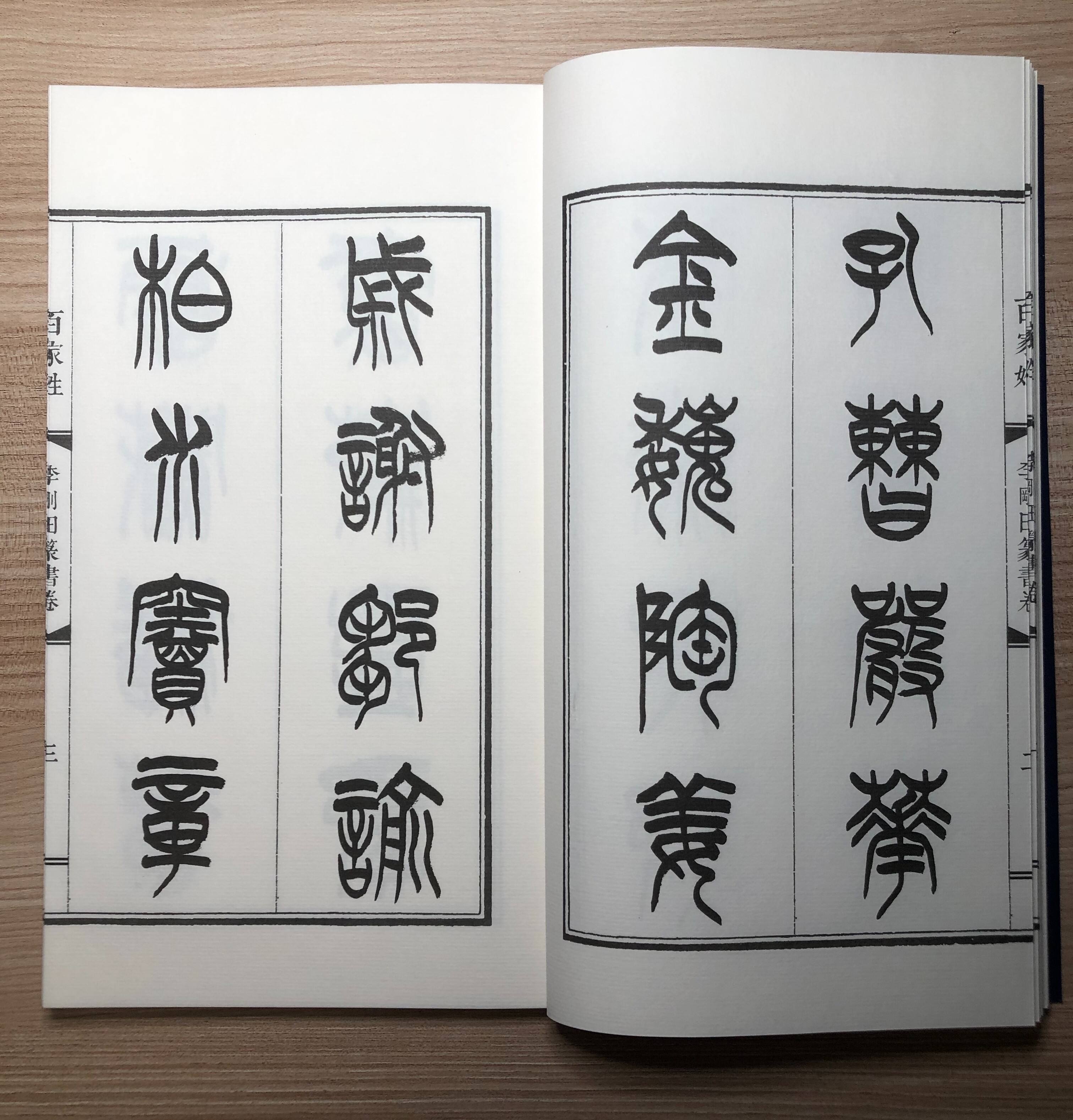

對于《說文》中沒有的字,寫篆書一般用假借的方法,對于姓氏來說,同音假借的情況較為常用。但一用假借,就會有見仁見智的不同看法,爭議也難免。其中有些字實在無法假借,只好依楷書之字形而造篆,但這是不得已而為之,在此次所書《百家姓》的五百多字中,只有一字是“造”出來的。下面我們且舉出一些字例。

許(xǔ)?《說文》中“許”字字形解釋為“聽言也”,而作為國名及姓氏當篆作“ ”。

”。

卞(biàn)?“卞”為小篆所無,“弁”音與“卞”同,假借篆作“ ”。

”。

刁(diāo)??“刀”“刁”相通,故篆作“ ”。

”。

樊(fán)?“樊”是樊籠、樊籬之“樊”,而作為樊鄉姓氏應篆作“ ”,加“邑”旁以示地域意,姓氏中有許多字篆書都加了“邑”旁。

”,加“邑”旁以示地域意,姓氏中有許多字篆書都加了“邑”旁。

昝(zǎn)?《康熙字典》“昝”注:“今俗有昝字,蓋朁之訛”。說明“昝”是“朁”的異體,《說文》“朁”字篆作“ ”。

”。

荀(xún)?《說文》有“郇”無“荀”。“郇”注:“文王子所封國,在晉地,從邑,旬聲”。作為姓氏“荀”的本字是“郇”,篆作“ ”。

”。

曲(qū)?“曲”是當下的簡體,作為姓氏應作“麴”,篆作“ ”。

”。

鈄(tǒu)?《六書溯源》:“鈄,俗 字”。二字是同一字的異體。《說文》有“

字”。二字是同一字的異體。《說文》有“ ”無“鈄”,篆作“

”無“鈄”,篆作“ ”。

”。

黨(dǎng)黨為地域、姓氏之黨,而“黨”又有為朋黨之黨,荀子:“不比周,不朋黨”。《說文》有“黨”無“黨”,故假借篆作“ ”。

”。

譚(tán)作言談意之“譚”篆作“談”,作地名、姓氏之“譚”應篆作“ ”,加“邑”旁。

”,加“邑”旁。

逄(páng)《說文》無“逄”字,而以字形相近之“逢”(féng)假借,篆作“ ”。

”。

晁(cháo)《康熙字典》:“師古曰:晁,本傳作鼂,古朝字。”晁、鼂為一字的異體,《說文》有“鼂”無“晁”,故篆作“ ”。

”。

乜(niè)此當為后起字,為《說文》所無,而以同音字“羋”的篆法“ ”替代。“羋”為春秋時楚國的祖姓,“乜”與“羋”或為異體字。

”替代。“羋”為春秋時楚國的祖姓,“乜”與“羋”或為異體字。

閆(yán)《康熙字典》釋“閆同閻”。《正字通》:“姓也。《說文》有閻無閆,今《姓譜》分為二。”是知閆、閻雖相通,但作姓氏,后世一分為二,不可相互替代。《百家姓》中已有“閻”姓,不能再取來替代“閆”,無奈之下,只好依后世俗字“閆”之形造篆“ ”。此字是所寫篆書《百家姓》中唯一以楷書之形造出的篆書。

”。此字是所寫篆書《百家姓》中唯一以楷書之形造出的篆書。

佘(shé)《說文》無“佘”字而有“余”(yú)字。《說文》“賒”字注:“從貝,余聲,式車切(shē)”,又注“賒、余上古同屬魚部”。是知上古余、佘二字聲相通,故假借“余”篆作“ ”。

”。

哈(hē)本作“欱”,“哈”為異體,依《說文》篆作“ ”,不可依今楷書之形作篆。

”,不可依今楷書之形作篆。

佟(tóng)《說文》無,以“冬”假借,篆作“ ”。

”。

仉(zhǎng)《說文》解釋為“反爪”。錢坫認為是古文“掌”字。反“爪”之形后來在書寫中訛變為“仉”,今依《說文》篆作“ ”。

”。

看以上字例,可知其中之難,難在以有限的秦代篆書去寫宋人的文本。坊間所見多種篆書《百家姓》,篆法各不相同,好在有楷書對照,釋讀無誤,世人也不去深究,而從專業視角看去,又不倫不類。我寫篆書《百家姓》對篆法認真校勘過,限于學識功力,或有訛誤,也請同道專家指教,但總算是我能認真對待此事,以不負李韜先生及讀者的信任。

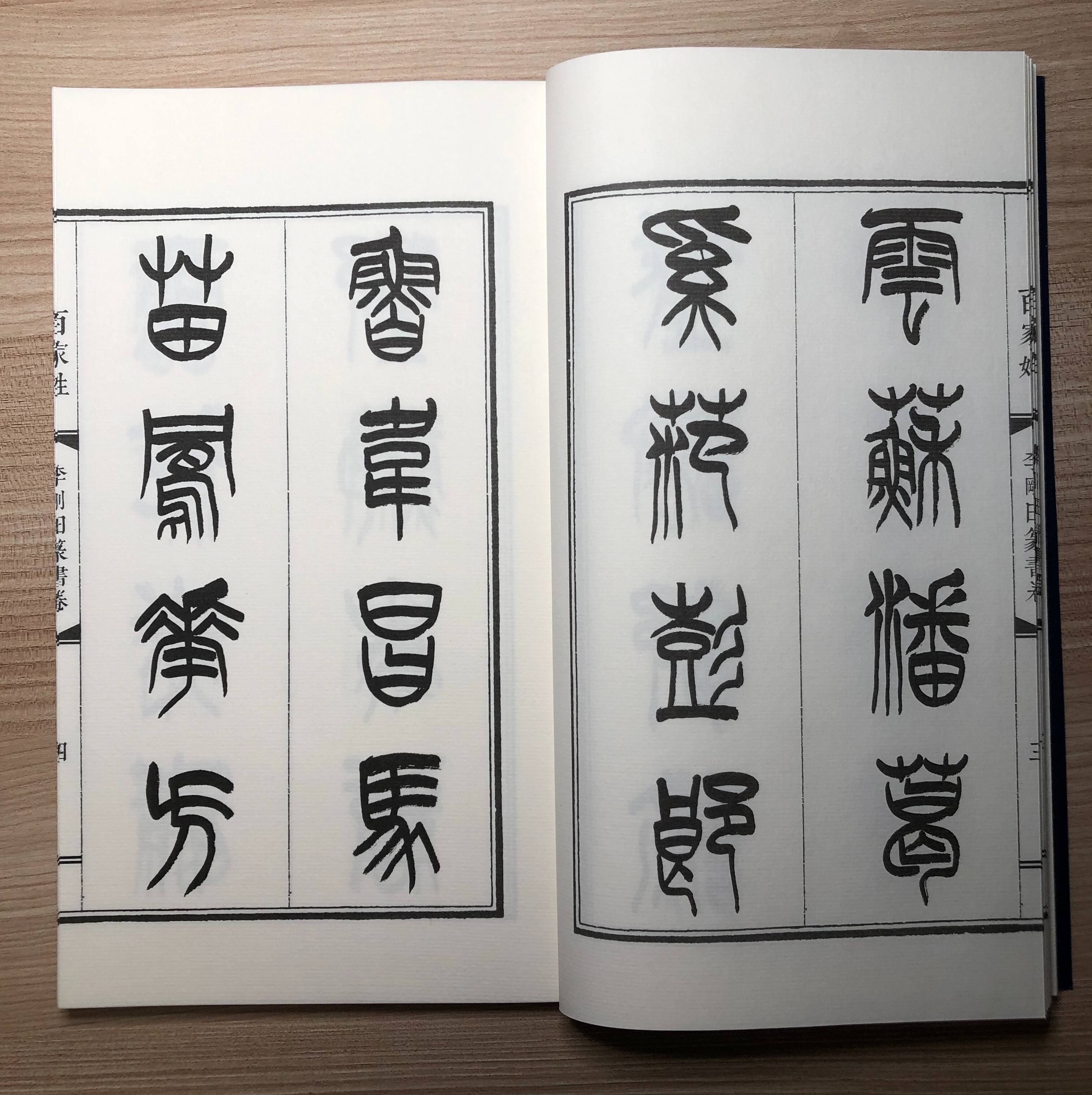

再說“怎么寫”的問題。此書策劃中寫道其價值與作用是“體現中華兒女對根親宗脈的認同感”,聽說是要在每年一度的河南新鄭拜祖尋根活動中與讀者見面的。那么這部書面對的讀者群體是社會公眾,而不是僅僅面對書法界或文字學界專業人士的,其藝術風格應定格在社會公眾的接受美學上。并且《百家姓》本來就是中國古代幼兒的啟蒙讀物之一,重在識字,所以文字的規范性與形式美的廣泛接受性一直是此類啟蒙讀物的重要特點。但我要寫的篆書是已經在實用中廢棄的古文字,本身就不是大眾化的,如何使古老的、小眾化的藝術在風格上既能為社會公眾所接受,又被業內專家所認可,也就是如何做到雅俗共賞,是擺在我面前的一個難題。

徐渭說:“高書不入俗眼,入俗眼者必非高書。”蘇東坡說:“凡詩須做到眾人不愛可惡處,方為工”。這些看法,是指文藝創作中的曲高和寡,是提倡追求陽春白雪而不去迎合世俗口味。但我寫篆書《百家姓》就不能依照前賢的這種觀點,因為它不僅僅要具有書法的審美功能,同時要具有教育功能與認識功能。包世臣《藝舟雙楫》中評顏真卿的字:“平原如耕牛,穩實而利民用。”這“穩實而利民用”正是《百家姓》的文本內容、社會功用對書法藝術創作風格的規定性。書法界一直有一種聲音,認為誰說追求“雅俗共賞”,一定是格調不高的俗書,雅與俗是水火不容的,不能共賞,共賞其實就是趨俗。從某個角度看,這種論點并非全無道理,但不能絕對化。如果我們換一個角度去看,真正能做到雅俗共賞如王羲之、顏真卿的書法,又談何容易。雅是俗的升華,而俗又是雅的本源,雅與俗并非涇渭分明。而書法中表現本真自然的書寫性比刻意經營形式上的出奇制勝更為接地氣。

有了“雅俗共賞”的審美定位,具體到作者來說,又要根據自己之所長來實現風格定位。篆書有甲骨、金文、小篆、漢篆以及清人篆書,在這眾多形式中,首先確定以小篆為基本體勢。小篆形體規范,具有一定的裝飾之美,社會公眾賞心悅目。但一味求規范劃一與裝飾之巧時,又會使書法工藝化而失去自然淳樸,所以在以小篆為基本體勢的主導之中,要注意結構變化的豐富性與用筆的自然與自由。

我學篆書從秦小篆入手,《泰山刻石》結構舒和雍容,合乎儒家的中和思想,是小篆典型之美,而我偏愛《瑯琊臺刻石》,雖石刻篆書殘損甚重,但比起《泰山刻石》,結構上少了幾分雍容,平添了疏密聚散之美。后來我又學習了清人篆書如鄧石如、吳昌碩諸家,中間又學了《石鼓文》,又向上學習金文,得益于大盂鼎、頌壺、虢季子白盤等文物的銘文。二十世紀八十年代陸續出版了多種楚簡帛書,我又癡迷其中多年。所以我寫篆書早已是駁雜而不“純粹”。我寫篆書《百家姓》雖然以秦小篆為基本體勢,但不囿于此,在小篆中時或融入金文結構,求小篆之流美婉通與金文質樸凝重的自然和合。雖然表現出小篆的一種秩序美、裝飾美,但要以心手相應的爽爽用筆去“寫”出來,而不是用雕龍鏤鳳的手段去“描”,這方面我得益于對楚簡帛書的浸淫,楚篆的浪漫色彩時或自然融入腕底毫端。古人言寫字要“討千家米煮成一鍋粥”,我無意求書體上的“純粹”,而求形式美的統一。我用自己的歌喉唱著篆書古老的曲調。

李剛田于京華

二〇一九年六月二十五日