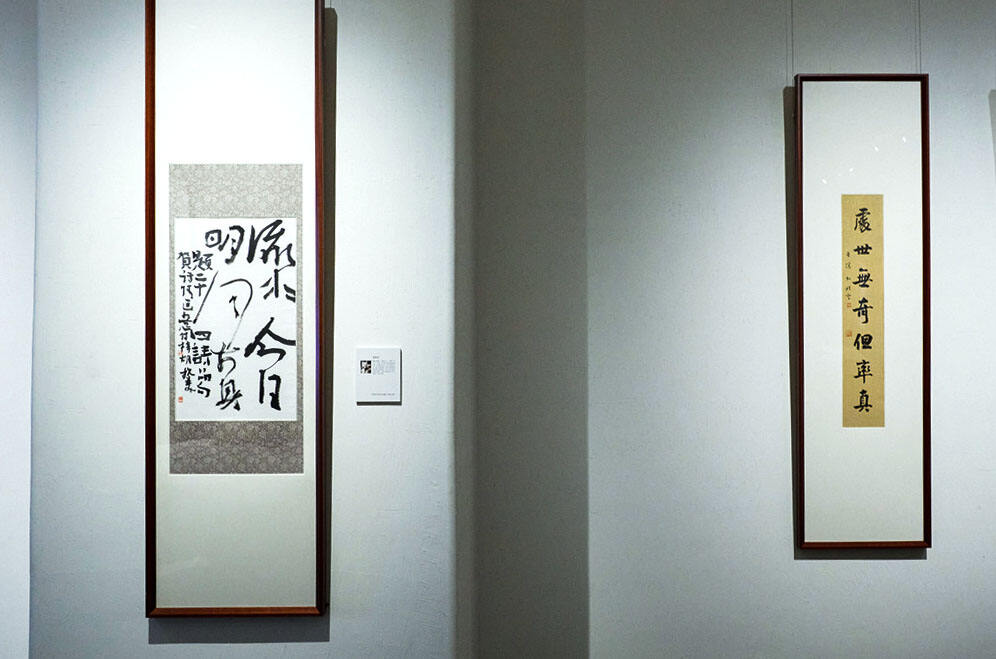

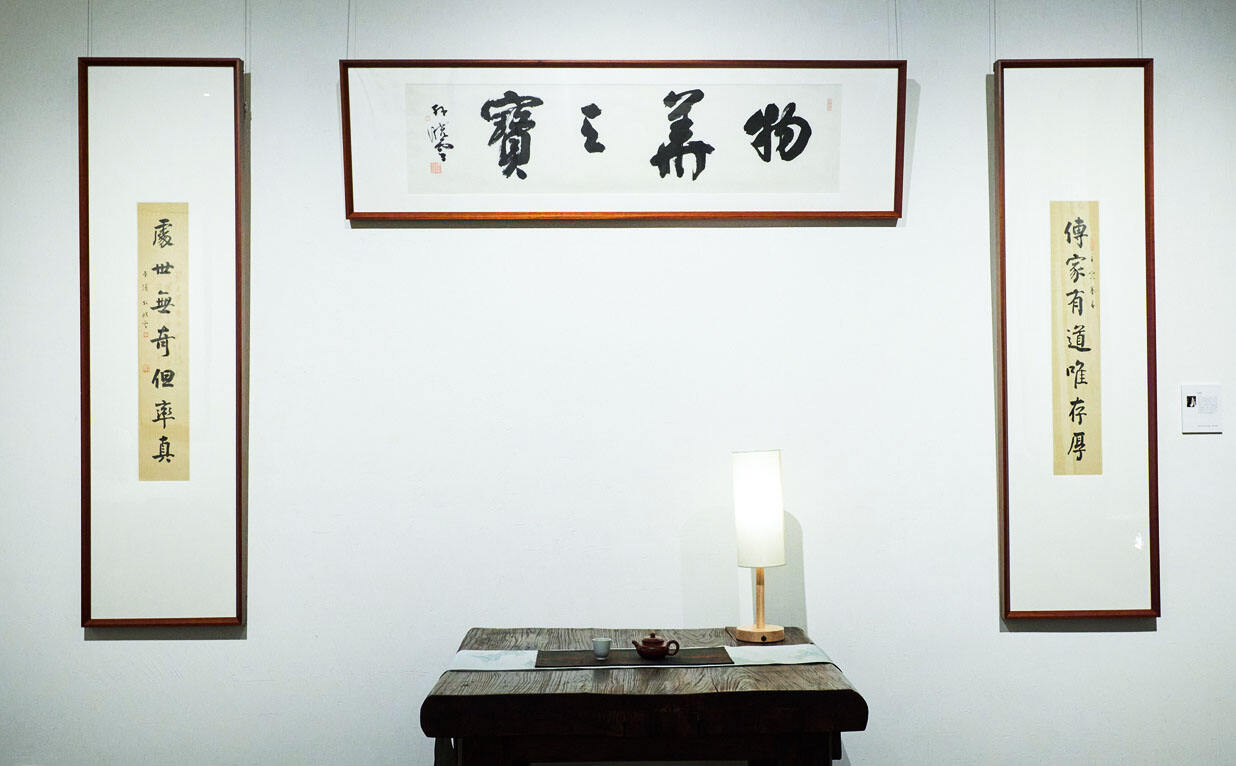

日前,“《百家姓五體書法作品集》瓦庫品賞會”在瓦庫鄭州眼店舉辦,活動不僅展出了沈鵬、張海、孫曉云、范迪安、李剛田、胡抗美、毛國典、龍開勝等名家作品,還圍繞書法的時代性傳承與姓氏文化傳播,開啟了一場極具紀念意義的對話。

《百家姓五體書法作品集》由沈鵬、張海、孫曉云三任中國書協主席聯袂加持,大象出版社歷時三載匠心出版,甫一問世,即榮獲中國編輯學會組織的第三十屆“金牛杯”優秀美術圖書獎。

該套圖書一函五冊,將姓氏文化與書法藝術有機完美結合,在增強文化自信的同時,也體現著中華兒女對根親宗脈的認同感。這是河南作為姓氏文化發源地、文字故鄉、書法重鎮,結出的獨特果實。

品賞會上,張廣智、曹新林、岳修武、趙世信、趙富海、楊杰、 宋華平、謝冰毅、化建國、鐘海濤、李健強、孟會祥、曹亞瑟、陳中武、張體義、張前進、劉建中、張清、蘆荻等文藝界人士齊聚一堂,鑒賞作品,各抒胸臆,暢談交流。活動由知名作家齊岸青主持。

曹新林

趙富海

楊杰

“《百家姓五體書法作品集》甫一出版就給人一種非常驚艷的感覺,它匯聚諸多文化元素于一身,自然就吸引了廣大讀者的目光。其藝術水準、文化價值、學術價值、時代價值等方面都有不同凡響之處。”

“這套書法作品集由五位當代活躍在書壇一線、實力雄厚的代表性書家用楷、篆、草、隸、行五種書體對家喻戶曉的《百家姓》予以精彩呈現,又有沈鵬、張海兩位主席加持,本身就十分拉風。這五位主創書家都是書界翹楚,他們的傳統功力、創作實力在當代書法界可以說都是一流的,一流的書家用自己最擅長的書體去精心創作的精品,它的藝術價值自然是毋庸置疑的。所以這套作品集也就成為當代書法一個具有高度藝術水準的重要成果,成為可以流傳后世的時代的代表作,也必然成為廣大書家學習、愛好者臨摹的一個優秀范本。”

宋華平

謝冰毅

化建國

“書法是用毛筆通過漢文字的書寫來表情達意的、具有美學價值的藝術,寫什么和如何寫一樣重要。從流傳至今的經典作品看,沒有一件是一些不美的、無意義的文字或毫不相干的漢字組合。姓氏文化是中華傳統文化的重要組成部分,也是我們的根文化,《百家姓》成文于北宋,采用四言體例,對姓氏進行了排列,句句押韻,朗朗上口。與《三字經》《千字文》并稱“三百千”,是中國古代比較通行的的啟蒙讀物,雖其內容沒有文理,但對于中國姓氏文化的傳承、中國文字的認知等方面都發揮了巨大作用。以這樣一個流傳千百年的非常具有文化價值的韻文作為書寫內容,增加了這套書的文化含量和群眾基礎。”

鐘海濤

李健強

“《百家姓》是一部流傳千年古代典籍,用五體書法去呈現,也是對這部典籍的一次學術研究和書法梳理。參與創作的書家在接手這個事情后,都將其當作一個文化項目去做,創作過程中穿插了許多深入的研究和思考、創造。譬如李剛田先生創作的篆書《百家姓》,篆書在《百家姓》成書時早已不是官方通行文字,用秦代的文字去寫北宋的文獻,必然會有許多后來生成的文字或已經變得面目全非的文字,有許多字在漢代成書得《說文解字》這樣的工具書中查不到。為了解決這一難題,他逐字甄別推敲,不得不假借并依楷造篆。同時考慮到此書的科普啟蒙作用,特別將文字的規范性與書法的形式美有機結合,注重讓古老、小眾的篆書藝術能夠做到雅俗共賞。這些都需要作者具有很高的古文字的學養和文獻學功底及書法創造力,所以說這部書作為一部書法作品集,其學術價值也是獨一無二的。”

“該書策劃人文化視野開闊,文化觸覺敏銳。有才華,有格局,能沉浸到文學藝術中,也能跳出來,看到全局。《百家姓》是古代典籍,書法是傳統形式,二者的結合體現出傳統文化的當代性。”

曹亞瑟

陳中武

張前進

“中國書法已于2009年9月28日成功申遺,成為人類非物質文化遺產。而非遺的定義中就有一個非常意味深長的詞叫‘活態流變’。就是說這種非物質文化遺產世代相傳,又在人類與自然和歷史的互動中,被不斷地再創造,一直‘活著’‘變著’。這套書法作品集找到了一個很好的契合點,順應了非物質文化遺產的基本規律,是推動中華優秀傳統文化創造性轉化、創新性發展的具體體現。”

“通過世代相傳的書法藝術呈現世代相傳的姓氏文化,使更多人在‘我是誰’‘我從哪里來’的追問中,增強中華民族的認同感和民族自豪感,從而增強我們中華民族的凝聚力、感召力和生命力,發揮堅定文化自信,維護國家統一和文化安全的作用。”

劉建中

張清

蘆荻

“中國的姓氏5000 年根系發達,血脈貫通至今。傳承姓氏文化,以期‘把根留住’。名家書法作品融合姓氏文化,在增強全民族文化自信的同時,也體現中華兒女對根親宗脈的認同感。”

“此書是作為姓氏文化發源地和文字故鄉、書法重鎮的河南文化人對中國根文化資源的熱愛和情懷,是當代書法名家對弘揚中國優秀傳統文化、增強中華民族凝聚力的責任與擔當和對當代書法藝術書以載道和正大氣象的追求和引領。也是河南出版人的獨特匠心。”

“河南是中華姓氏文化的重要發源地,我國百家姓中,有一百多個姓氏來自河南,而最常見的一百個大姓中,有73個源自河南。利用它,發掘它,讓它發揮更大更廣泛的作用,為‘老家河南’助力。”

“一字一姓見文化,一筆一劃見法度。這是一個很好的開端,可以繼續延伸做下去,比如開發文創產品,把姓氏以書法的形式刻在石碑上。”

…… ……

齊岸青

思想的碰撞、真摯的建議、智慧的交融,讓品賞會成為精彩洞見的舞臺。

活動最后,《百家姓五體書法作品集》策劃人李韜分享了策劃過程及該書出版的幕后故事。

趙少君

“尊重文化,尊重文化人的勞動是瓦庫的文化理念,瓦庫美術館是藝術生活化的有益實踐,是藝術為大眾服務的一個窗口。”瓦庫品牌持有人趙少君表示,今后將一如繼往用文化滋養生活。

引玉之磚,鏗鏘和鳴;問路之石,把薪助火。“傳統”,不只是被供奉在神廟內、陳列在博物館中、或者是封存在庫房里,保護和傳承也不是花很多錢將它們做成標本,只供瞻仰和緬懷,而是要讓它們在今天煥發新的光彩,更好地融入我們現在的世界,融入到我們的日常生活。

正觀新聞·鄭州晚報記者 蘇瑜/文 馬健/圖